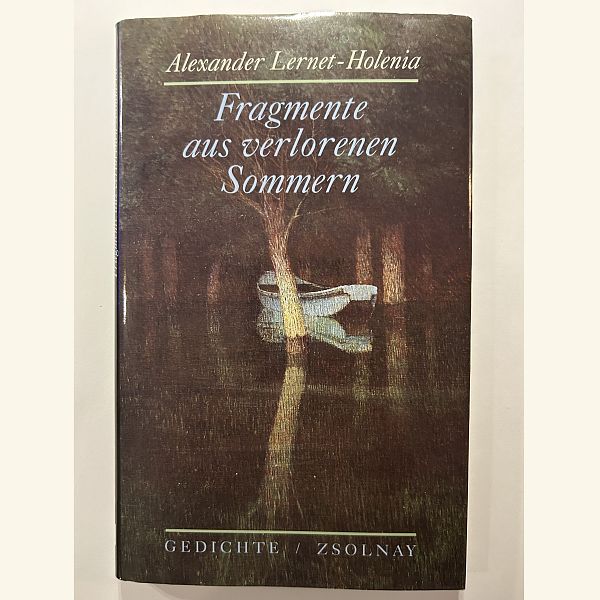

Fragmente aus verlorenen Sommern (2001)

Lyrik

NACH - WORTE - Über die melancholisch-lyrische Formlust des Alexander Lernet-Holenia.

Rüdiger Görner

Bedeutsame Äußerungen über sich selbst pflegte Alexander Lernet-Holenia im Gespräch als scheinbar nebensächliche Bemerkungen wie mit leicht wegwerfender Geste zu kaschieren. So geschehen in einer im August 1957 in Salzburg aufgezeichneten Causerie mit Friedrich Torberg über die literarischen Weggefährten des streitbaren Kakaniers.

»Der Literat lebt von seinen Illusionen«, räumte Lernet-Holenia gleichsam beiläufig, aber mit unüberhörbar melancholischem Unterton ein. Sie begleitete ihn vor allem in späteren Jahren, diese Melancholie; selbst dann war sie zu vernehmen, wenn er mit vermeintlich auftrumpfendem Sarkasmus seinen Kritikern begegnete. Früher als in seiner Prosa und weitaus deutlicher als in seinen Theaterstücken hatte sich diese Melancholie in Lernets Lyrik gezeigt. Er war dabei nicht einer Wertherschen »Krankheit zum Tode« erlegen; eher wäre es angemessen, von seiner frühen Todesbewußtheit zu sprechen. Die Gegenwart des Todes im Leben hatte für den jungen Lernet augenscheinlich wenig Beunruhigendes gehabt. Mit Rilke wußte er um den Tod als die eigentliche Daseinsbedingung. Hofmannsthal, der Lernet bei Gelegenheit eines Gesprächs vor dem Burgtheater eine staunenswerte »Spannweite von Ernst und Komik« bescheinigt hatte, hätte hinzufügen können: auch von Melancholie und Lebenslust; letztere äußerte sich in seiner Lyrik in einer Lust an Formen, die an Platen erinnert oder an Dehmel und dabei in ihrer Traditionsverspieltheit doch etwas unverwechselbar Austriakisch-Kakanisches hatte.

Lernet-Holenia sah sich in erster Linie als Lyriker. Durch seine Gedichte, nicht durch die Romane und Theaterstücke glaubte er einen Beitrag zur Literatur geleistet zu haben. Im Rückblick auf sein Werk erweisen sich jedoch gerade die Gedichte als der umstrittenste Teil seines Œuvres. Die einen sehen in ihm einen Epigonen Rilkes und Hölderlins, einen »sekundären Lyriker«, andere werfen ihm vor, er habe nach 1945 weder die Zeichen der Zeit noch der Trümmerlyrik zur Kenntnis nehmen wollen und einfach so weitergedichtet, als könne man sich der überkommenen Formen fernerhin unbeschadet bedienen. Nichts davon ist ganz richtig, nichts ganz falsch. Nur eines steht außer Frage: Übergehen läßt sich das Phänomen des Lyrikers Lernet-Holenia nicht, auch nicht die Bedeutung zahl-

reicher seiner Gedichte.

Wer sich anschickt, auch nur einige Aspekte des Lebens und Werkes Alexander Lernet-Holenias zu beurteilen, kann eine Grundvoraussetzung nicht ignorieren: Dieser Schriftsteller schrieb als Exzentriker und Anachronist. Damit gehörte er einer Gattung an, die in der deutschsprachigen Literatur (anders als etwa in der englischen) über keinen wirklichen Zuordnungsbereich verfügt. Im deutsch sprachigen Kontext haben die Schriftsteller gefälligst ihr Werk zu pflegen, nicht ihre Allüren. Dem ausländischen Künstler werden dagegen exzentrische Gebärden durchaus zugebilligt. Man denke allein an den Erfolg des Kultbuches »Englische Exzentriker« von Edith Sitwell in deutschsprachigen Ländern! (In diesem latenten Wunsch deutschsprachiger Leser, exzentrisch sein zu können, läßt sich denn auch unschwer eine Hauptquelle ihrer unbändigen Anglophilie, die sich mühelos zur Anglomanie steigern kann, ausmachen.)

Dieses Exzentrische nun ist im österreichischen Schriftsteller lebendiger (gewesen) als im deutschen, ob man nun an das Auftreten eines Herzmanovsky-Orlando denkt, an Jakob Wassermanns gelbe Schuhe zum blauen Anzug oder eben an Lernet-Holenias kauziges Gehabe mit Monokel und Rittmeistergesinnung. Doch reicht dieser Hinweis allein keineswegs aus, um zu erklären, was es mit der Lyrik Lernet-Holenias aufsich hat.

Zunächst einmal ist festzuhalten, daß der junge Alexander Lernet durch das Schreiben von Gedichten sich seiner außergewöhnlichen Sprachbegabung bewußt geworden war. Im Gedicht erfuhr er sein sprachkünstlerisches Urerlebnis. Und auch später wählte er immer wieder das Gedicht, wenn er Dinge ausdrücken wollte, die ihm besonders wichtig waren. Im Gedicht konnte Lernet seine Liebe zur Form unmittelbar bekennen. Hier war der sprachliche Ort der Verwandlung erotischer Erfahrungen. Die schiere Sinnlichkeit einer Vielzahl früher Gedichte legt durchaus den Schluß nahe, daß Lernet zum Gedicht selbst ein quasi erotisches Verhältnis hatte, das aber nie um seine Sublimierung durch die Form verlegen war.

Das Wissen um Verlust gehört neben der Erotik zu den wichtigsten Themen dieser frühen Lyrik. Dreifach wird dieser Verlust erfahren: als Verfall traditioneller Werte, als drohender Selbstverlust und als mangelndes Verhältnis zur Zeit. »Aber die Uhr quält. Widerspricht noch immer«, heißt es etwa in »Der Ulanen-Rittmeister« in Lernets erster im Jahre 1921 erschienenen Sammlung »Pastorale«.

Von einem anderen möglichen und damals zeittypischen »Verlust« ist dagegen nicht die Rede: Die Sprache ging Lernet nicht verloren. Die Worte blieben ihm gefügig. Er verstand sich darauf, zu sagen, was er litt und liebte.

Nach dem Vorbild der »Neuen Gedichte« Rilkes wenden sich die Gedichte der »Pastorale« Einzelschicksalen zu, den Liebenden, dem Sterbenden, dem Mädchen, dem Schreibenden. Sie alle werden für verswürdig und reimfähig befunden. Das Hypnotische der Reimwirkung bei Rilke setzte Lernet dabei kongenial fort. Was es mit dieser Magie des Reimes in jener Zeit auf sich hatte, findet sich nirgends sinnfälliger ausgedrückt als in Franz Werfels Gedicht »Der Reim«, dessen erste Strophe lautet: »Der Reim ist heilig. Denn durch ihn erfahren / Wir tiefe Zwieheit, die sich will entsprechen. / Sind wir nicht selbst mit Aug'-, Ohr-, Lippenpaaren / Gepaarte Reime ohne Klang-Gebrechen?«

Der Reim ist mithin die eigentliche Intimsphäre des Gedichts, dort, wo sich Klänge, Dinge, Worte gleichsam paaren.

Für Lernet erwies sich jedoch das Gedicht an sich als eine solche Intimzone. Dafür spricht, daß er seine lyrischen Zyklen nur in sehr limitierter Auflage verbreiten ließ; denn sie waren ihm das »Eigentliche«, das er im Grunde am liebsten für sich bewahrt hätte. Roman, Stück, Filmskript, das hielt er dagegen für Literaturware, die es herzustellen galt, um materiell überleben zu können. Anders die Gedichte.

Sie waren ihm geistige Überlebenshilfe, kostbare Anker in der Welt der Gewöhnlichkeiten, exzentrische Formgesten geradezu in Zeiten zunehmender Geschmacksnivellierung.

Nun blieb es in seinem Falle keineswegs beim Nachahmen des Rilkeschen Sprachduktus. Lernet beschäftigte sich Anfang der zwanziger Jahre verstärkt auch mit den Minnesängern, den Troubadours, Petrarca und Dante, immer auf der Suche nach Wahlverwandtem, nach Entsprechungen zu dem, was ihn persönlich bewegte und das meinte: was ihn aus dem Rahmen zeitbedingter Konventionen führte.

Die »Lieder hoher Minne« (1922) zeugen von dem Versuch des jungen Lernet, sein Recht auf das Anachronistische geltend zu machen, das zu tun, was niemand von ihm erwartet, das zu schreiben, was vielleicht eben nur zweihundert Leser haben soll (so die Auflagenhöhe dieses Wiener Einblatt drucks auf handgeschöpftem Büttenpapier). Extravaganz in Zeiten der Not. Diese Minnelieder waren Lernets Protest gegen die Zumutungen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Und so sollte es bleiben. Lernets Gedichte sind eine Poesie der Verweigerung; sie wehrt sich gegen die Auflösung der Form, wehrte sich auch dann noch, als es zumindest fraglich, wenn nicht waghalsig war, nach 1945 »Olympische Hymnen« im Stile Pindars formvollendet zu bieten. Zuzugeben ist aber, daß Lernet-Holenia mit dieser sprachrhythmischen Brillanz mitten in der Trümmerwelt wesentliche Gedanken zu vermitteln verstand, so etwa in den letzten Zeilen der 1948 entstandenen »Zweiten Olympischen Hymne«, in denen die existentielle Problematik des Abgrunds formelhaft einprägsam zur Sprache kommt: »Auch das Endende währt ja / immer noch weiter. Aber das Währende auch, / immerfort endet es [...].« Das könnte sich in ähnlicher Form auch bei T.S. Eliot in den »Four Quartets« finden.

Es ist das Pathos, das uns heute befremdet, wobei man sich zu wenig klarmacht, was »Pathos« hier bedeuten kann. Wiederum sei Werfel zitiert, und zwar sein Gedicht »An mein Pathos«, dessen erste und letzte Strophe den psychologischen Grund des Pathetischen freilegen: »Besser so: als daß mein Leid sich verkröche, / Und das Reptil meines Hasses zutiefst mir im Inneren / Jedes Gefühl hinraffte. Ja, so ist es besser, / Daß vor dem Spiegel ich Worte und Gesten türme. [.] Nach Perioden aufrichtigster Leidenschaften / Schlichtet mich diese äußerlich große Stunde./ Und mich feit vor Selbstmord und üblen Gedanken / Faltenwurf und Kothurn und tragisches Sprechen.« Das Pathos als Katharsis und keineswegs nur als rhetorisches Mittel!

Rilke stand zwar am Anfang der lyrischen Entwicklung Lernets Pate, aber mit der Sammlung »Das Geheimnis Sankt Michaels« (1927) begann die Ablösung von ihm zugunsten Hölderlins. Es mag in dieser Zeit gewesen sein, daß Lernet die Briefe, die Rilke an ihn geschrieben hatte, verbrannte - auch eine pathetische Geste der Selbstreinigung. Und es fällt auf, daß Lernet-Holenia nach 1945 nicht mehr zum Rilkeschen Sprachduktus zurückkehrte, sondern Hölderlin und Pindar treu blieb. Nirgends zeigt sich dies deutlicher als in seiner großen hymnischen Klage »Germanien« (1946), aber auch in den darauf folgenden Zyklen »Die Trophae« (1946) und »Das Feuer« (1949). Man hat ihm dieses Festhalten an der hölderlinisch-gräzisierenden Form vorgeworfen und vergleichend den Celan der »Todesfuge« angeführt. Mir erscheint dergleichen Kritik theoriebetriebsblind und folglich verfehlt.

Lernet-Holenia befand sich mit diesem bewußten Rückgriff auf die Sprache und Ausdruckswerte der griechischen Klassik und des deutschen Idealismus damals durchaus in bester, wenngleich ihm unliebsamer Gesellschaft. Brechts Bearbeitung der sophokleischen »Antigone« (1947) etwa betonte das Wagnis, gerade in jener Zeitsituation sich der archaischen Urgründe der Zivilisation zu versichern und ihrer einzigartigen Vermittlung durch Hölderlins Übertragungen. Im Arbeitsjournal vermerkte Brecht im Dezember 1947, daß diese sophokleisch-hölderlinsche Sprache über eine »erstaunliche Radikalität« verfüge, die es neu zu nutzen gelte. Das ist durchaus mit Lernet-Holenias Einschätzung dieser Sprache verwandt. Und was Celan angeht, so war es gerade der Dichter der »Germanien«-Elegie gewesen, der inmitten der Anfeindungen, denen Celan um 1965 ausgesetzt gewesen war, emphatisch und öffentlich für ihn Partei ergriff. Jenen, die Celan eine Poetisierung des Holocaust vorgeworfen hatten, entgegnete Lernet-Holenia: »Es gibt nichts, das durch wirkliche Dichtung nicht sublimiert, ja geheiligt werden könnte. Paul Celan hat seine berühmte »Todesfuge«, dieses zweifellos weitaus erhabenste deutsche Gedicht der letzten zwanzig Jahre, ja auch nicht aus Spaßvergnügen an der Bearbeitung eines grauenhaften Themas [.], sondern aus blutigster eigener Erfahrung und um des entsetzlichen Gegenstandes selbst willen geschrieben.«

Nun folgt ein Vergleich, der im nachhinein ein bezeichnendes Licht auf Lernet-Holenias eigene poetische Schaffenspraxis in den Trümmerjahren wirft: »Anders müßten ja auch so gut wie alle griechischen Tragödien, die meisten Dramen von Shakespeare und soundso vieles, das unsere eigenen Klassiker geschrieben haben, zu verwerfen sein.

Auch der Umstand, daß die Greuel, die in den klassischen Themen enthalten sind, weit zurückliegen, während die der Konzentrationslager sozusagen noch frisch sind, fällt bloß insofern ins Gewicht, als das, was uns so nahe liegt, um so eher durch die Kunst sublimiert und sich uns daher auch um so unauslöschlicher einprägen sollte.«

Sind das unzulässige Vergleiche? Oder hat es nicht doch auch seine Berechtigung, im Werk Celans das Schöne vom Grauen durchdrungen zu sehen? Ist nicht Lernet-Holenia einer der ersten gewesen, der das »Klassische« im Werk Celans erkannt hatte - in seinem Fall begründet durch die Entstellung des Sprachschönen und die Entrhythmisierung des Rhythmus?

Das vermeintlich Anachronistische, Sekundäre, ja, bewußt Epigonale, das Lernet-Holenias Gedichte verarbeiten (sagen die einen) oder peinlich zur Schau stellen (sagen die anderen), steht freilich in erster Linie für ein Wagnis, von dem schon Horaz in seiner »ars poetica« wußte: »Maler und Dichter haben seit je die gleiche Freiheit zu wagen, was sie nur wollen.« Das ist ein Recht, das Lernet-Holenia gerade als Lyriker voll und ganz für sich in Anspruch nehmen wollte, jedoch nicht im Sinne eines Aufbrechens und »Ruinierens« der poetischen Formen. In einer Welt, in der die Zivilisation in Ruinen lag, beharrte Lernet-Holenia auf der Erinnerung an die kulturstiftenden Formen der Dichtung.

Was Hofmannsthal als die »Spannweite« im Bühnen-Schaffen Lernet-Holenias bezeichnet hatte, traf durchaus auch auf den Lyriker zu: Vom mythischen Bild zum Minnesang bis zur Welt »neumexikanischer« Schlagerkomponisten reichte dieses Spektrum. Zu solchen »Freiheiten« gehörte, daß er freimütig (beispielsweise Gottfried Benn gegenüber) bekannte, der Zeit hinterher zu hinken, weil doch niemand mit ihr Schritt halten könne. Lernet-Holenia wäre nicht Lernet-Holenia gewesen, wenn er dieser Feststellung nicht die ironische Bemerkung hätte folgen lassen, daß die andere Art des Umgangs mit der Zeit jene Benns sei: ihr nämlich voraus zu sein. Auch das enthebe der Pflicht, sich mit der Zeit auf gleicher Höhe zu wissen.

Und doch: Mit »Germanien« hatte Lernet-Holenia sein poetisches Wort auf die Wunde der Zeit gelegt, auf das Grauen, das von diesem Land ausgegangen war, so als habe sich die Prophezeiung des Horaz im vierten Buch seiner Oden erfüllt, das da sagt, Germanien könne Schreckliches hervorbringen (»Germania quos horrida parturit«). Es ist ein Gedicht über die Schuld und das Schuldigsein, das poetische Gegenstück, wenn man so will, zur »Schuldfrage« von Jaspers. Lernet-Holenia warnte durch diese Dichtung seine Landsleute, sich vermittels einer austriakisch dahinwalzernden Scheinseligkeit aus der schuldhaften Verhängnisgemeinschaft mit den Deutschen herausreden zu wollen: »Denn was ist Schuld! / Weil keiner sich von allen gegen die/gemeinsame, die ungeheure, / erhob, war jeder schuldig.«

Mit Versen wie diesen war Lernet-Holenia eine andere Art Wagnis eingegangen: moralisierend zu dichten, ohne abgestanden zu klingen. Bemerkenswert weitsichtig wirkt, wenn er vor einer Art Musterschüler-Rolle im Bewältigen von Schuld warnt: »Elend ist, / wer eine Tugend macht aus solcher Not.«

Man kennt das eine große Lebensproblem des Alexander Lernet-Holenia: die Unsicherheit über seine Herkunft, die Frage, wer sein Vater gewesen war. In seiner Lyrik freilich gab es keinen Zweifel über seine Genealogie; vielleicht war sie ihm deswegen auch so wichtig gewesen. Im Vers wußte er genau, woher er kam: von Horaz und Pindar, von Rilke und Hölderlin. Hier fand sich für ihn - bei allem Wagnis - Verankerung, Halt; hier war ihm ein gleichsam beglaubigtes Schaffen möglich - im Gedicht als der Sprachform unter den Sprachformen. Formenspiel zum Zwecke der Selbstvergewisserung und Selbstläuterung, das bedeutete für Lernet-Holenia die unweigerlich melancholisch gestimmte Arbeit am Lyrischen; sie sollte ihm Antwort geben auf die immer gültige hölderlinsche Frage nach dem, was bleibt - genauer: was aus dem werden wird, was gewesen ist. Schon deswegen lohnt eine neue Auseinandersetzung mit den eindrucksvollsten, in unserer Auswahl vorliegenden Zeugnissen seines lyrischen Schaffens.

In: Fragmente aus verlorenen Sommern, Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2001