Rüdiger Görner zu Lernet-Holenia (1999 & 2005)

Ansprache zur Eröffnung des Alexander Lernet-Holenia Parks in Wien (1999)

Gibt es Sinnigeres, als einer Anlage den Namen eines Dichters zu geben. Denn schafft nicht auch er Gedicht um Gedicht, Prosa um Prosa, Stück um Stück kleinere oder größere Wort-Landschaften, Seelen-Oasen im Betonzeitalter.

Lesend ergeht man sich im Text; dem Namen nachsinnend, nach dem diese Anlage nun benannt ist, nachsinnend, mag man hier etwas Erholung finden. Vielleicht gar holt man sich dadurch etwas von dem zurück, wofür dieser Name, Alexander Lernet-Holenia steht. "Recreation grounds", sagt man im Englischen zu solchen Anlagen (auch wenn man sie dort nie nach Dichtern benennt), Orte der Selbstwiederherstellung.

Dieser Name, sein Name läßt uns innehalten: Lernet-Holenia. Erinnert er uns doch an eine andere, nicht unbedingt besser gewesene Welt. Er steht für Zivilcourage, für Querdenken, Eigensinn, vor allem aber: für eine unverwechselbare Persönlichkeit, die in der Literatur, aber auch im öffentlichen Einspruch die ihr gemäße Sprache fand.

Parks, städtische Idyllen kommen im Werk Lernet-Holenia selten vor. Ich greife eine solche Stelle heraus. In seinem Gedicht "Das Land" aus dem 1946 erschienenen Zyklus "Die Trophäe", heißt es: "Viel sind der Blüten zusammengeweht und welken auf den Wegen/des Gartens. Und der Regen weint im Laube".

Als diese Zeilen geschrieben wurden, klangen sie unzeitgemäß. Heute nicht minder. Aber das Wahre spricht sich darin ganz still aus.

Wir tun gut daran, dieses Grün nach Lernet-Holenia zu benennen, auf daß die Erinnerung an ihn, den wichtigen Unbequemen, wachse. Uns zur Mahnung, nicht nur an diesem Ort, quer zum Trend zu denken.

Wien, 24.09.1999

In Kronos' austriakischem Gehöft (2005)

Etüde über Alexander Lernet-Holenias lyrisches Schaffen.

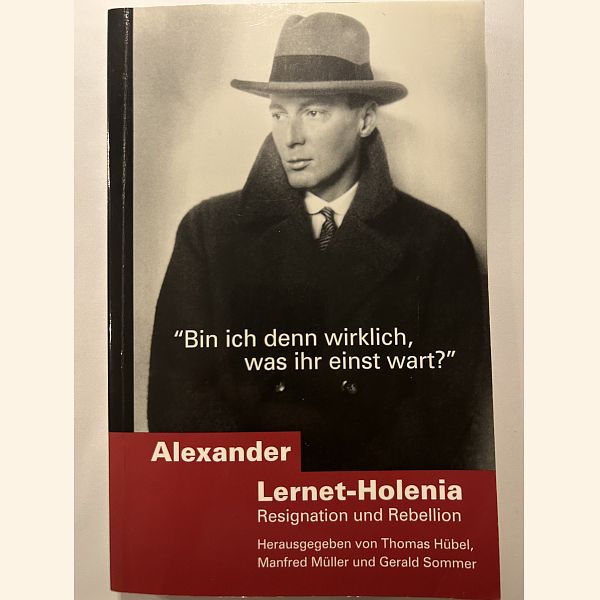

In: Alexander Lernet-Holenia – Resignation und Rebellion.

Thomas Hübel, Manfred Müller, Gerald Sommer (Hrsg.), Ariadne Press, Riverside, California, 2005, S. 125-139.

Teil I:

Unter Künstlern, Dichtern vor allem, galt einst die aufmunternd gemeinte Frage, die Horaz in einer seiner Epistulae gestellt hatte, als beliebte Grußformel: "Ipse quid audes?" - welches Wagnis unternimmst du gegenwärtig? (1)

Vielleicht jenes, ein Gedicht zu verfassen. Noch Oskar Loerke sprach Ende der zwanziger Jahre vom "Wagnis des Gedichts" in poesieferner Zeit. (2) Und Wagnis ist es geblieben, das lyrische Sprechen, zumal nach Auschwitz, von den einen als unmöglich bis unverfroren verworfen, von anderen als dringlicher notwendig denn je entschuldigt, sofern man unter 'notwendig' die Sensibilisierung des Sprachbewußtseins versteht.

Im Gedicht gibt es für das Wort kein Entrinnen; unerbittlich ist ihm sein Platz im Vers zugewiesen. Hier steht es, an einer Versklippe, allenfalls noch zum Enjambement fähig, aber entblößt, exponiert am Rande der Einsamkeit. Der Rhythmus, ein dann und wann noch verschämt versuchter Reim können diese Einsamkeit des Wortes mildern, aber nicht aufheben. Seit Celan sprechen wir daher besser vom Wagnis des lyrischen Wortes, das sich im Gedicht, vielfach verwundet, aufs Spiel setzt und in die Waagschale wirft, ohne daß immer genau deutlich wäre, was eigentlich gewogen werden solle: der Sinn, die Form, der Einfall oder ihr poetisches Mischungsverhältnis. Was nun hat er, Alexander Lernet-Holenia, der Don Quichote unter den Prosaschriftstellern und verspätete Troubadour unter den deutschsprachigen Lyrikern dieses Jahrhunderts, was hat er gewagt in der Poesie? Beträchtliches, weil ganz und gar Unzeitgemäßes. Lust- und leidvoll antikisierte, archaisierte er im Gedicht und war entsprechend in Versmaßen zu Hause, die andere nur noch für Lehrbuchgut hielten. Wer die Lyrik Lernet-Holenias auch nur ansatzweise beurteilen will, darf der Frage nicht ausweichen, wie das Epigonale in ihr zu bewerten sei. Denn epigonal ist sie auf eine geradezu emphatisch-programmatische Weise gewesen. Die hier zu verfolgende These lautet daher: Lernet-Holenias Lyrik überrascht durch ihren Mut zum Epigonalen, ja, dieses Epigonale war geradezu originell, gerade weil es sich so unverblümt, kompromißlos, nachgerade radikal gab.

Epigonal sein - heißt hier: ausdrücklich dichten wollen wie - Horaz, Pindar, Hölderlin und Rilke, meint, ihren Schatten zu bejahen, zwischen Imitation und Anverwandlung zu lavieren, mit Hofmannsthals Worten aus dem Gedicht "Epigonen" gesagt: "(...) kläglich zwischen den Verfechtern / Von neuen Farben, neuen eignen Tönen, / Von neuem Zweifeln, Suchen, Lachen, Stöhnen, / Und zwischen des Ererbten starren Wächtern" schwanken.(3) Nur hätte Lernet-Holenia wohl dem Wort 'kläglich' widersprochen und wohl mit 'unerschrocken' ersetzt.

Im Genie-Kult des späten 18. Jahrhunderts wollte der stürmende und drängende Künstler noch mit den großen Vorbildern wetteifern in der Hoffnung, sie eines Tages zu überflügeln. Anders der melancholische Künstler des 19. Jahrhunderts. Er fragte sich, wie es überhaupt noch möglich sei, im Schatten der Klassiker Kunst zu schaffen. Die Moderne dieses Jahrhunderts behalf sich dann dadurch, daß sie Traditionen aufbrach, um mit ihren Bestandteilen, ironisch gebrochen, im Sinne der Verfremdung zu arbeiten. Wer dieses Verfahren ablehnte, bekannte sich implizite zum Epigonalen und ließ sich getrost als kulturkonservativ etikettieren. Der Lyriker Lernet-Holenia beließ es jedoch nicht bei einem Dichten im Schatten Rilkes und Hölderlins. Dreh-und Angelpunkt seines Dichtens und dessen poetologischer Grundierung ist Horaz gewesen.

Und was er bei Horaz entdeckte, war eine verblüffende Modernität. Man vergewissere sich zunächst einiger Prinzipien der Horazischen Ars Poetica. Sie geht aus von einem Befund, der sich über die Kunst einer jeden Spätzeit machen läßt: "Wollte zum Kopf eines Menschen ein Maler den Hals eines Pferdes fügen und Gliedmaßen, von überallher zusammengelesen, mit buntem Gefieder bekleiden, so daß als Fisch von häßlicher Schwärze endet das oben so reizende Weib, könntet ihr das wohl, sobald man euch zur Besichtigung zuließ, euch das Lachen verbeißen, Freunde?" (4) Postmoderne Kunstfreuden nach römischer Art. Die simple Erklärung für diese regelwidrige Geschmacksverrirung: "Pictoribus atque poetis / quidlibet audendi semper fuit aequa potestas", Maler und Dichter haben seit je die gleiche Freiheit zu wagen, was sie nur wollen." (5)

Angesichts solcher Verwirrung wartet Horaz nicht mit einem komplexen Regelwerk auf, um richtiges Dichten zu begründen, vielmehr vergleicht er die Wörter mit Blättern, die sprießen und welken, rascheln und abfallen. Was folgt, ist fürwahr eine weitsichtige Erkenntnis in das Wesen des Sprachlichen: "So werden viele längst schon untergegangene Wörter von neuem geboren, es werden vergehn, die heute geschätzt sind, falls es der Sprachgebrauch will." (6) Nach Horaz ist dieser Sprachgebrauch "ius et norma loquendi", Richtschnur des Sprechens, aber nicht unbedingt des Dichtens. (7) Das Dichten kann dem alltäglichen Sprachgebrauch zuwiderlaufen, sofern es dem "prodesse" und "delectare", dem Nützen und Erfreuen, genügt. Horaz betont daneben jedoch noch eine andere Quelle des Dichtens, die man meist übersieht, wenn von seiner Ars Poetica die Rede ist: Das 'sapere recte', die richtige Einsicht.

Welche Bewandtnis hat es mit dieser 'richtigen Einsicht'? Horaz meint damit das, was wir für 'vorbildlich' halten. Dem Vorbildlichen gelte es, wieder und wieder "vivas voces" abzugewinnen, lebendige Stimmen, sprechende Worte. Auf diese Kunst verstehe sich, so Horaz, der Dichter als "imitator doctus", als gelehrter Nachahmer. (8)

Neben dem Wagnis steht demnach die genaue Wortarbeit, das konzentrierte Sich Einlassen auf das, was uns vorausgegangen ist. Dieser von Horaz erstmals erörterten Problematik hat Lernet-Holenia sogar eine Künstlernovelle gewidmet, die Horaz in einer Schaffenskrise gegen Ende seines Lebens zeigt. Lernet-Holenia hat seine Horaz-Novelle, die zugleich seine wichtigsten dichtungsästhetischen Äußerungen enthält, in seiner Prosasammlung Die Wege der Welt im Jahre 1952 veröffentlicht, in das übrigens auch sein Briefwechsel mit Gottfried Benn über Monologische Kunst fiel. (9) So wichtig war ihm diese Novelle, daß er sie an den Anfang seiner Prosasammlung stellte. Der Titel seiner Erzählung, "Die vierte Ekloge", bezieht sich jedoch auf Vergil, deren Schlüsselstelle, die poetische Weissagung der Gottesgeburt im Goldenen Zeitalter, aber damit auch des Endes der "Zeit der Cumäischen Gesänge" der Sibylle, Mittelpunkt dieser Horaz-Geschichte ist. Ausgangspunkt der essayistischen Erzählung ist die Feststellung, daß das Vierte Buch der Oden des Horaz in seiner "Verschiedenartigstes" berücksichtigenden Zusammenstellung ein Zeugnis künstlerischer Krise gewesensei. Auf den eigentlichen Handlungsverlauf dieser Prosa kommt es weniger an; er ist rasch nacherzählt: Horaz fühlt sich vereinsamt, ja, von seinen Mitmenschen verachtet nach dem Tod seines Freundes und Gönners, Gaius Cilnius Maecenas. Dessen Erben verstoßen ihn; Horaz nimmt daraufhin Quartier "bei einem ganz fremden Menschen, nämlich einem Griechen von ziemlichem Vermögen". (10) Dort unterhält man sich über Vergils Vierte Ekloge, 'man' - der Grieche, sein Vater und Horaz selbst, übrigens in Gegenwart einer verboten schönen Skythin, deren geistige Abwesenheit, aber aber sehr gegenwärtigen betörenden Reize den Dichter irritieren. Aus dem Gespräch der drei entwickelt sich ein Selbstgespräch des Horaz, ein innerer Monolog, genau das also, was Lernet-Holenia in seinem Brief an Gottfried Benn als Grundübel der Moderne kritisierte.

Bemerkenswerter sind jedoch die Thesen, die der Erzähler der Novelle vertritt, beziehungsweise Horaz in den Mund legt. Die erste: Dichtung sei eine Folge der Berühung mit Transzendentem, Lernet-Holenia nennt es "die Himmlischen". Dieser Aspekt braucht nicht näher ausgeführt zu werden; er entspricht im wesentlichen dem, was seit der Diskussion über George Steiners Behauptung der "realen Gegenwärtigkeit" des Göttlichen im Kunstwerk beinahe wieder in aller Munde ist. (11)

Die zweite Hauptthese lautet: In einer Spätzeit lasse sich nicht mehr zwischen Erinnerung und Ahnung unterscheiden: "... man wußte nicht, ob man das Erinnerte ahnte oder das Geahnte erinnere ... Das Vergangene und das Zukünftige trieben, unsichtbaren Spinnweben gleich, nebeneinander her." (12) Die dritte und letzte These: Dichter wissen über den Sinn ihrer Worte wenig bis nichts auszusagen. "Immer war's als ob sie nur die Worte eines anderen nachgesagt hätten.'' (13)

Mithin wäre Poesie nichts anderes als Sprachzauber. Nietzsche nannte die Oden des Horaz Quellen "artistischen Vergnügens, ... ein Mosaik von Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff, nach rechts und links über das Ganze hinaus seine Kraft ausströmt". (14)

Wo blieben dabei 'sapere recte' und das "prodesse"? War somit das letzte Wort doch Horazens Diktum "ut pictura poesis" und demnach das Dichten nichts anderes als ein Malen mit Worten? (15) Zunächst scheint das Dichten eine Möglichkeit zu sein, mit der Zeit in ein bestimmtes, sich jedoch beständig wandelndes Verhältnis zu treten. In einem frühen Gedicht des rilkesierenden Alexander Maria Lernet, wie er sich damals, um 1921, dem Erscheinungsjahr der lyrischen Sammlung Pastorale, nannte, stehen folgende Verse über den "Schreibenden", so der Titel des Sonetts: "Denn zwischen seinen Kerzen, die noch brannten / seit einer abgestandnen Zeit, / die nicht mehr gilt / ... schrieb er sich selbst." (16) Ein weiteres Gedicht dieses Bandes spricht von einer zerbrechenden Zeit, die aus sich herausfalle, von einer "quälenden Uhr", die noch immer widerspreche, und zwar der inneren Zeit, dem Empfinden, den Träumen. (17)

Dreißig Jahre nach diesen Versen, im Brief an Gottfried Benn, spielt dieser Gedanke für Lernet-Holenia noch immer eine zentrale Rolle. Benn spricht er als einen Dichter an, der seiner Zeit voraus sei, während er selber weiterhin hinter ihr herhinke.

Lernet-Holenia war Anachronist aus Überzeugung; dem Zeitgeist wollte er Paroli bieten und beschwor doch gleichzeitig, am betontesten im besagten Brief an Benn, das uns allen 'Gemeinsame'. (18) Im Gedicht suchte er das Gehöft des Gottes der Zeit, Kronos, auf und fand es leer: "... der Atem, des Hofs, der nicht mehr ist, (wird) wie ein Rauchduft / schweben bleiben und der Milchgeruch schwimmen im Wind ... ". (19) Was in dieser Leere entsteht, kann wenig mehr als ein Phantom sein. Was aber dieses Gehöft sei, unterliegt keinem Zweifel: Das ausgebrannte Haus Österreich, das Erbe als Ruine. Das Gedicht findet sich in Lernet-Holenias 1946 erschienenem Gedichtband Die Trophäe, die noch eine zweite Anrufung des Chronos enthält, ein Gedicht voller Fragen: "War denn nicht immer / wieder zu Ende, was kaum erst begann?" (20)

Fassungslose Fragen angesichts der Verwüstung ringsum. Der Gott der Zeit sinkt wie die "Fahnen von einst und jetzt" (21) in die Asche des Gestern und des Heute. Seltsam genug: Lernet-Holenias Trümmerlyrik förderte Sprachbilder von eindringlicher Tiefenschärfe hervor, vorgetragen jedoch im hymnischen Ton Pindars und Hölderlins. Hochgestimmter Nihilismus spricht aus diesen Gedichten, wohlklingende Verzweiflung und Getragenheit, wenn von Abgründen die Rede ist - es hat den Anschein, als wollte sich das Melos dieser Poesie gegen die schreckliche Wahrheit aufbäumen. Im Klang, durch rhythmische Fügungen und syntaktisch bewirkte Emphasen, so scheint es, durch Kontrastierung mit der Erinnerung an das Erbe klassischer Schönheit, sollte das Erschauern vor der deutsch-österreichischen Katastrophe noch verstärkt werden. Die großen poetischen Zyklen "Germanien", "Die Trophäe" und die vorsokratisch-elementarisch anmutende Sammlung "Das Feuer" lösten wagemutig epigonisch Rilkes Diktum vom Schönen als des Schrecklichen Anfang ein.

Bei aller Liebe zum Melos, Lernet-Holenia wußte, wie es in seinem "Linos"-Gedicht heißt, daß im Grunde "nichts getan" sei. Nichts außer leiden. "Unermeßliches Leid / tragen die Dichter. Denn / gewaltiger fühlen sie / als sonst die Menschen, / wenngleich das gleiche." (22) Das Auserkorensein zum Leiden in Vers und Metapher, des Dichters Los, Domäne und peinigende Lust, wirkt bei Lernet-Holenia noch gesteigert durch seine bewußt epigonale Disposition. Seine lyrischen Themen sind die Horazens, Pindars, Hölderlins und Rilkes - bis hin zu den Überschriften: "Olympische Hymne", "Der Kirchof", "Germanien".

In seiner als Einleitung zu einer Totenfeier für Rilke konzipierten "Szene" von 1927 kam ein Grundgedanke Lernet-Holenias zur Sprache, der für sein weiteres lyrisches Werk bestimmend blieb. Einen Herold läßt er sagen: "Der Tod hatte bei meinem Herrn das Übergewicht über das Leben (...) Alles war längst schon durch den Tod gegangen, auf was er sich berief." (23) Er, das war Rilke, das Durch-den-Tod-Gehen existentieller Sinn eines Dichtens nach ihm. Als Lernet-Holenia in seiner letzten Gedichtsammlung, "Das Feuer" von 1949 noch einmal zu einer lyrischen Würdigung Rilkes ansetzt, steht ihm für diesen Gedanken eine weltliterarische Beglaubigung zur Verfügung. Als Motto seines "Kirchhof"-Gedichts zitiert er eine Stelle aus d'Annunzios "Martyre de Saint-Sebastien": "(...) et toute la vie était comme toute la mort". (24)

Teil II

Woher nahm er ihn noch, den hohen Ton der Hymne? Warum suchte er die Sprache der hohen Minne? Was wollte er mit ihr, der Empfindungswelt des Kanzonnairs? "Abends aber sah er oft im schönen / Tau silberner Wiesen die Verwesten". (25) (...) "Ihm schien, er hätte zu viel Wind im Haar". (26)

Verse wie diese beeindruckten Rilke, der den Formsinn dieses jungen Dichters pries. (27) Dichtet so ein Eskapist, ein den Anspruch der Zeit Fliehender, einer, der die Heiligen und mythischen Figuren zu Zeitgenossen machen will? Man könne es glauben, gäbe es nicht dieses eine große Gedicht, Lernet-Holenias Elegie "Germanien" aus dem Jahre 1946. Da endlich kommt es zur vollen Entfaltung, das horazische "sapere recte", die richtungweisende Einsicht; da gelingt, was Horaz forderte, nämlich eine Verssprache aus "Altbekanntem" neu zu schaffen. (28)

Was aber ist dieses "ex noto", das 'Altbekannte'? Im Falle 'Germaniens' war es die Hymne Hölderlins und ihre Feststellung: "Nichts leugnen will ich hier und nichts erbitten", (29) ein Vers, den Lernet-Holenia als Motto über seine Elegie hätte setzen können, aber auch Horazens grause Ahnung, ausgesprochen in just jenem vierten Buch der Oden, mit dem Lernet-Holenia so innig vertraut gewesen war, das davon weiß, daß dieses Germanien Schreckliches hervorbringen könne ("Germania quos horrida parturit" (30)).

Nein, in Lernet-Holenias "Germanien"-Elegie des Jahres 1946 gibt es sie nicht, diese austriakisch dahinwalzernde Scheinseligkeit, die sich aus der schuldhaften Verhängnisgemeinschaft mit dem Deutschen herausreden wollte. "Schiebt nicht die Schuld auf andre", fordert Lernet-Holenia stattdessen, " - diese Schuld / und alles andre Schuldsein (...) Wenn man die Schuld euch allen auflädt, tragt / sie denn auch allesamt." (31)

Diese Verse bilden genau die Mitte der zweiundzwanzigstrophigen Elegie; ihre zentrale Aussage präzisiert Lernet-Holenia in dieser Mittelstrophe noch weiter: "Denn was ist Schuld! / Weil keiner sich von allen gegen die / gemeinsame, die ungeheuere, / erhob, war jeder schuldig." (32) Es lohnt, näher auf den Aufbau dieser Elegie einzugehen. Die erste Strophe führt ein in das "verstummte Land / der Toten" (V. 9 / 10); die zweite fordert, daß es keine mildernen Umstände für dieses Land geben dürfe: "es liege jede Leiche unverscharrt, / es wandle sich kein Gott in Brot und Wein!"(V. 25 / 26).

Auf eine Antigone, die ihren Bruder begräbt, braucht keiner zu hoffen, und die neutestamentlich-hölderlinische Metapher von 'Brot und Wein' sagt nichts mehr aus. In den Strophen drei bis zehn entwirft Lernet-Holenia ein geschichtsphilosophisches Panorama des Schreckens, dessen Menetekel sich erfüllt haben. Germanien habe die Welt "vertan" (V. 50), das Kreuz sei "verkrümmt" (V. 56), kein Gesang werde dieses Land, anders als Troja und Babylon, erinnern. Nach der elften Schuld-Strophe variiert Lernet-Holenia dieses Motiv, wobei er eines der maßgeblichen Worte Rilkes, das "Rühmen" verwirft, ja, wideruft: "Rühmt nicht, rühmt nicht! Elend ist, / wer eine Tugend macht aus solcher Not" (V. 196 / 197). Die Moral daraus formuliert die fünfzehnte Strophe: "Lernt euch ergeben" (V. 205).

Im folgenden Abschnitt stehen Verse, die stark an T. S. Eliots 1944 veröffentlichte Four Quartetts erinnern. Zunächst Lernet-Holenia: "Zwar / kommt alles, was noch ist, von dem, was war, / und alles Kommende von dem,was ist, / und alles kehrt einst wieder, aber nicht / als gleiches (...). (V. 216-219). Eliot am Anfang des ersten Teils seiner Quartette: "Time present and time past / Are both perhaps present in time future / And time future contained in time past." (33) Aus diesem bei Eliot rein zeitlichen Verknüpfungszusammenhang ergibt sich für den Dichter der Four Quartetts aus Gründen der (poetischen) Logik eine prinzipielle Unerlösbarkeit der Zeit ("If all time is eternally present / All time is unredeemable" (34)). Anders in Lernet-Holenias Elegie. Sie geht vom Verhängnis des Handelns aus, von einem Wissen um das Ende und von Menschen, die nichts mehr trägt: "Es gibt Taten, die so ungeheuer sind, / daß keine Sühne hilft" (V. 258-260). Wenn Hölderlin in seiner "Germanien"-Hymne noch feststellte: "Und keiner weiß, wie ihm geschieht" (V. 27), dann hält Lernet-Holenia dem entgegen, daß die Bewohner Germaniens genau gewußt haben, was sie taten und daher auch hätten wissen müssen, was die Folgen dieses Tuns sein würden. Hölderlin sieht noch ein Land "voll Erwartung" (V. 6), in dem "Vergangengöttliches" wiedertönen könne (V. 100). Lernet-Holenias Land ist "verstummt" (V. 9); "entstellt, verfälscht" sind die Erinnerungen, die sich mit ihm verbinden (V. 101); sein Germanien ist ein Land, das "Abgetane" bewohnen (V. 314).

Rilkes Wort über Lernet-Holenias frühe Lyrik (35) hat in etwas abgewandelter Form auch für die "Germanien"-Dichtung ihr Gültiges: Die sprachlich-formalen Mittel, die der Dichter gebraucht hat, mögen ihre "antiquarische Seite" haben; 34) doch vergißt man in diesem Falle den epigonalen Aspekt angesichts der zwingenden gedanklichen und sprachlichen Folgerichtigkeit dieses großen Gedichtes, dem etwas Seltenes gelang: Das ethisch Appellative mit ästhetischer Wirkung zu vereinigen.

Teil III

Schmal ist der Grat zwischen schöpferischer Anverwandlung und produktiver Imitation, zwischen dem Nacheifern von Vorbildern und epigonaler Disposition. Offen bleibt ohnehin, ob die Bestimmung dieses Grates überhaupt sinnvoll sei. Daß gerade in der Kunst nichts voraussetzungslos entsteht, ist eine Einsicht, die in den ersten Jahren nach 1945 neue Bedeutung gewann. Ernst Robert Curtius beschwor in seinem säkularen, im Jahre 1948 erschienenen Werk "Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter" die Einheit der kulturellen Tradition; um sie nachzuweisen, bediente er sich der folgenden Methode: "Wir haben im Fluge weite Zeiträume durchmessen. Freier Wechsel zwischen historischen Zeiten und Räumen" war für seine Untersuchung unabdingbar gewesen. (36) Diese Sätze charakterisieren durchaus auch das lyrische Verfahren Lernet-Holenias. Was Curtius mit seiner legendär gewordenen Studie auch sagen wollte: Wenn der Dichter mit sich selbst ehrlich ist, muß er zugeben, daß er nicht aus dem Nichts schaffen kann, gerade auch nicht, wenn die Stunde des Zeitgeistes "null" schlug, wie angeblich 1945 / 46.

Um diese Problematik weiter zu charakterisieren, wäre auch auf Karl Immermanns 1836 veröffentlichten Roman Die Epigonen zurückzugreifen, in dem sich die Einsicht findet: "Wir sind weit mehr Depots des geistigen Fluidums, welches durch das Universum streicht, als daß wir es selbsttätig erzeugten." (37) Thomas Mann sollte ein Jahrhundert später vom "höheren Abschreiben" sprechen. (38)

Sogar in seiner letzten Gedichtsammlung, Das Feuer (1949), wählte Lernet-Holenia für seine wichtigsten Gedichte eine antike Form: Die pindarische Hymne. Bemerkenswert ist, daß Lernet-Holenia zwei solche Hymnen in der Mitte des Bandes nebeneinanderstellte, eine mit dem Entstehungsjahr 1932, die andere mit dem Jahresvermerk 1948 versehen, womit er andeutete, daß die Form weiterbestehe, auch nach zwölfjähriger Barbarei. Am Inhalt der Hymnen ist diese aber nicht spurlos vorübergegangen. Während die 'Erste Olympische Hymne' eher konventionell die Rückkehr der Götter verheißt und das Wogen ganzer "Rosenmeere", den Zeitumständen gegenüber bewußt blind, schlägt die 'Zweite Olympische Hymne' einen anderen Ton an. Von der Sinnlosigkeit des Siegens ist darin, sehr rilkehaft, die Rede. "Seht eure Welt, / wie ihr sie selber gemacht, / wie ihr sie dazu gemacht habt!" (39)

Dieses bittere 'Ecce mundus' wird am Schluß der Hymne noch verstärkt: "Aber das Währende auch, / immerfort endet es (...)." (40) Trotz allem schließt der Band mit einer Bejahung des vom Menschen Geschaffenen; Lernet-Holenia nennt es in seiner Christus-Hymne das "Größeste". (41) Wunderlich ist das schon, auch wenn er am Ende seiner Goethe-Hymne in ein "Heil dem Tage der Welt" ausbricht. (42) Die problematische Allianz von Kitsch und Kunst in unserem Jahrhundert hat auch Lernet-Holenias Gedichte gezeichnet. Die Nähe zum Kitsch ist das Risiko des Künstlers, der sich umstandslos zum Epigonalen, zur Wortmalerei und allzu volltönenden Emphase bekennt. Andererseits wußte Lernet-Holenia, daß "alles Geschaffene (...) / unfertige Ränder / von Schmerzen" habe. (43)

Man versteht vor diesem Hintergrund, weshalb Lernet-Holenia der Tenor dessen mißfiel, was Gottfried Benn zum Thema "Probleme der Lyrik" vorgetragen hatte. Lyrik nannte Benn eine "anachoretische Kunst", (44) eine klausnerische, einsiedlerische Leidenschaft für Ausdruck und Stil, monologisch im Charakter, einsam aus Notwendigkeit. Dagegen Lernet-Holenia zu Benn: "Führen Sie nicht Monologe, die man ja doch abhört, entschließen Sie sich zur Ansprache." Mehr noch: "(...) wenn das Ich alles ist, so ist auch das Du alles, und wahrscheinlich sind beide dasselbe. Es kommt nur darauf an, daß man sich selber, wie die Urgötter, zu spalten versteht, in das Ich und in Gott, in das Ich und die Nation, in das Ich und die Geliebte." (45) Erinnerten diese Spaltungen nicht an Benns Konzeption eines "Doppellebens"? Freilich, solche Spaltprodukte, wie sie Lernet-Holenia sah, lehnte Benn ab, zumindest zwei von ihnen : Gott und Nation. Die 'Geliebte', das 'Du' als abgespaltenes Ich, das mochte nach Benn noch angehen; nicht aber die Transzendierung ins Religiöse, nicht mehr die Politisierung im Nationalen.

Kurios genug: Was Lernet-Holenia in seinem Brief Benn entgegenhält, den Wert des Sich Spaltens, kritisiert er gleichzeitig, als er das Ergebnis solchen Sich Aufspaltens in Benn selbst anläßlich ihrer Begegnung in Brügge gewahrte und sich an sein Auftreten erinnerte. Lernet-Holenia spricht von "dämonischen Spuren von Zweideutigkeit", die Benn wie allen Dichtern anhafteten. (46) Eine 'Zweideutigkeit', die doch zwangsläufig ist, wenn man Spaltung und Doppelleben bejaht.

Nein, im Grunde stieß sich Lernet-Holenia an etwas anderem im Werk Benns, zumal an seiner Sicht der Problematik des Lyrischen: An Benns Immoralismus, der nichts von Schuld und Sühne wußte, den nichts zu plagen schien außer Stilprobleme, der kompilierte und parodierte und als Zyniker nichts ernst nahm, aber die künstlerisch gelungeneren Gedichte schrieb. Da Benn das Gemeinsame, Gemeinschaftliche im Namen des einsamen lyrischen Ichs verwarf, konnte er, so implizierte Lernet-Holenia, gar kein Interesse an einem gemeinsamen Tragen des "Schicksals" haben, das der Dichter der "Germanien"-Elegie forderte. (Übrigens sprach Lernet-Holenia selbst 1952 Benn gegenüber noch von der Erfordernis, in der "Haltung einer großen Nation" dieses Schicksal zu tragen. 'Größe' also doch noch? Und Hölderlin abwandelnd: Ein schweres Verhängnis zu tragen mußt du, Germanien, stark werden. Die Frage stellte sich: War solcher Heroismus, aus schuldhafter Fatalität im Entstehen begriffen, der Schuldproblematik angemessen?)

Aus der Sicht des Künstlers hatte Benn fraglos die besseren Argumente: "Für jedes Gedicht braucht man eine neue Orientierung, jedes neue Gedicht ist eine neue Balance zwischen dem inneren Sein des Autors und dem äußeren, dem historischen, dem sich mit dem Heute umwölkenden Geschehen." (47) Das einzige, was er, Benn, einer etwaigen Gemeinschaft anzubieten habe, sei seine Einsamkeit.

Diese Position lief jener Lernet-Holenias freilich diametral entgegen. 'Neue Orientierung' für jedes Gedicht suchte er gerade nicht, sondern Konsistenz der Haltung und des Stils, hymnische Emphase, auch wenn es im Gedicht um Trümmer ging und um Schuld.

Horazisch-pindarisch schreiben mit austriakischer Gesinnung, herkunftswußt, der Genealogie verfallen als Symptom der Identitätskrise (man erinnere sich dagegen an Benns Diktum: "Herkunft, Lebenslauf - Unsinn!"), nach einem zukünftigen Österreich von gestern bittend, ernüchtert zwar, und doch hochgestimmt, wenn es poetisch darauf ankam, das moralisierende Wort nicht scheuend, wenn es geboten schien, der Wahrhaftigkeit der sprachkünstlerischen Aussage wegen, das waren Lernet-Holenias Maximen, nicht aber sein Schlußwort zu poetischen Fragen. Dieses erfolgte in Gestalt eines Leserbriefes, was - wie im Falle des Briefwechsels mit Benn - den appellativen Charakter seines Anliegens unterstrich.

Im März 1965 hatte Lernet-Holenia in der "Zeit" eine Diskussion über Celan verfolgt. Edgar Lohner hatte die These aufgestellt, daß Celans Kunst dem "Verderben abgewonnen", abgerungen gewesen sei. Dem hielt man entgegen, daß Celans Sprachschönheit das Grauen "zur tragisch-schönen Maske geschminkt" habe. Dann die eigentlichen, rhetorisch zugespitzten Fragen der Kontroverse:

Können in den Gaskammern die Blumen des Bösen noch ihre dunkle Schönheit entfalten, ohne am Gifthauch zu vergilben, ohne von den Verzweifelten als Spott ihrer nackten Angst ausgerissen zu werden? War in Auschwitz nicht das zu Ende, was man dichterische Schönheit, Verklärung, Wohlklang nennt? (48)

Bekannt ist inzwischen, daß Lernet-Holenia von Celans Verleger, Gottfried Bermann Fischer, um ein intervenierendes Wort gebeten wurde. (49) Der Dichter der "Germanien"-Elegie antwortete Ende April mit folgender Entgegnung:

Es gibt nichts, das durch wirkliche Dichtung nicht sublimiert, ja geheiligt werden könnte. Paul Celan hat seine berühmte 'Todesfuge', dieses zweifellos weitaus erhabenste deutsche Gedicht der letzten zwanzig Jahre, ja auch nicht aus Spaßvergnügen an der Bearbeitung eines grauenhaften Themas [...], sondern aus blutigster eigener Erfahrung und um des entsetzlichen Gegenstandes selbst willen geschrieben. Anders müßten ja auch so gut wie alle griechischen Tragödien, die meisten Dramen von Shakespeare und soundso vieles, das unsere eigenen Klassiker geschrieben haben, zu verwerfen sein. Auch der Umstand, daß die Greuel, die in den klassischen Themen enthalten sind, weit zurückliegen, während die der Konzentrationslager sozusagen noch frisch sind, fällt bloß insofern ins Gewicht, als das, was uns so nahe liegt, um so eher durch die Kunst sublimiert und sich uns daher auch um so unauslöschlicher einprägen sollte. (50)

Dahin gestellt sei, ob Lernet-Holenia damit wirklich Celans Intention getroffen hatte; dieser knappe Kommentar zur Kontroverse über die 'Todesfuge' und das Dichten nach Auschwitz interessiert hier jedoch insoweit, als er in nuce sein poetisches Credo spiegelt: Im Gedicht ereigne sich Sublimation, Sakralisierung im Namen der Arbeit am kollektiven Gedächtnis. Oresteia und Endlösung verstand dieser klassische Anwalt des Wortes als die grauenhaften Substanzen des einen mythischen Urgrundes von Dichtung. Bedenken relativierender Historisierung bedrängten Lernet-Holenia augenscheinlich nicht.

Selbst in dieser heikelsten Frage orientierte er sich am griechischen Muster, am Archaischen, das eine klassisch-ästhetische Behandlung verlange; in diesem Falle, daran ließ er keinen Zweifel, habe sie Celan gefunden. Das Schöne erwies sich jetzt als vom Grauen durchdrungen; 'klassisch' wirkte die Zerstörung des Rhythmus in Celans Werk.

Man fühlt sich an Worte verwiesen, die Lernet-Holenia einst im Grafen von Saint Germain (1948) geschrieben hatte, Théophile Gautier parodierend, Goethe meinend, aber in eigenster Sache gesprochen: "Denn dies ist's, ein Dichter zu sein: / Viel aufzugeben, ja / das Werk auch zuletzt / und das Ungeheure der un- / geschriebenenen Strophen, / Unzuvollendendes aber / auf immer bewahren zu müssen." (51)

Da finden sie zusammen: Das bedrohlich Ungeheure im Menschen und seinem Schaffen, von dem Hölderlin wußte, und die Pflicht, einzustehen für die ungeborenen Enkel. Wagemutiger als an den bedeutenden Stellen in Lernet-Holenias Lyrik ist epigonale Dichtung selten gewesen.

Quintus Horatius Flaccus, Epistulae/Briefe. Übers. u. hrsg.v. Bernhard Kytzler. Stuttgart 1986, S. 18 (Z. 20).

In: Oskar Loerke, Gedichte und Prosa Bd. 1. Hrsg.v. Peter Suhrkamp. Frankfurt am Main 1958, S. 692-712.

Hugo von Hofmannsthal, gesammelte Werke Bd. 1. Hrsg.v. Bernd Schoeller und Rudolf Hirsch. Frankfurt am Main 1979, S. 119.

Horaz, Ars Poetica/Die Dichtkunst. Übers. u. hrsg. v. Eckart Schäfer. Stuttgart 1984, S. 4 (Z. 1-5).

Ebd., Z. 9-10.

Ebd., S. 8 (Z. 70-73).

Ebd., S. 22 (Z. 309).

Ebd., S. 24 9Z. 318).

Monologische Kunst? Ein Briefwechsel zwischen Alexander Lernet-Holenia und Gottfried benn. Wiesbaden 1953.

Alexander Lernet-Holenia, Die Wege der Welt. Erzählungen. Wien 1952, S. 7-39 ("Die Vierte Ekloge"), hier: S. 11.

George Steiner, Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt? Mit einem Nachwort von Botho Strauß. Aus dem Englischen von Jörg Trobitius. München/Wien 1990, S. Zur Diskussion vgl. vor allem Paul Konrad Kurz, Von realer Gegenwart. Der Streit um Transzendenz in Literatur und Kunst. In: Stimmen der Zeit 8 (1993), S. 547-559. In jüngster Zeit der Kommentar von Mario Vargas Llosa "Nur keine Angst um die Literatur". Wider die Kassandra-Rufe des George Steiner. In: Frankfurter Rundschau vom 8. Februar 1997.

Lernet-Holenia, Vierte Ekloge, a.a.O., S. 16.

Ebd., S. 30.

Nietzsche, Götzen-Dämmerung ("Was ich den Alten verdanke"). In: Kritische Studienausgabe. Hrsg.v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München 1988, Bd.6, S. 155.

Horaz, Ars Poetica, a.a.O., S. 26 (Z. 361).

Lernet-Holenia, Das lyrische Gesamtwerk. Hrsg.v. Roman Rocek. Wien/Darmstadt 1989, S. 51 (Alle Gedicht-Zitate beziehen sich auf diese Ausgabe. Künftig zitiert als DlG).

Der Ulanen-Rittmeister, Ebd., S. 53.

Monologische Kunst, a.a.O., S. 7.

Lernet-Holenia, DlG 432.

Ebd., S. 442.

Ebd., S. 443.

Ebd., S. 531 ("Hymne zum feierlichen Staatsakt österreichs für Johann Wolfgang von Goethe am 28. August 1949").

Ebd., S. 355.

Ebd., S. 500.

Ebd., S. 137 ("Krönung des Joas").

Ebd., S. 138 ("Tötung des Amazias").

Brief an Marie von Thurn und Taxis vom 8. April 1921, auf den sich Rozek in seinem Kommentar zum "Kanzonnair" bezieht,) Ebd., S. 631.

Horaz, Ars Poetica, a.a.O., S. 6 (Z. 46-48) und S. 18 (Z. 240-242).

Friedrich Hölderlin, Germanien. In: Sämtliche Werke und Briefe in drei Bänden. Hrsg.v. Jochen Schmidt, Bd. 1. Frankfurt am Main 1992, S. 335, V. 19.

Horaz, Oden und Epoden. Lateinisch/Deutsch, Übers. u. hrsg.v. Bernhard Kytzler. Stuttgart 5. Aufl. 1990, S. 203, V. 26.

Lernet-Holenia, DlG, 373, V. 141-142.

Ebd., V. 148-50.

In: T.S. Eliot, Collected Poems 1909-1962. London 1983, S. 189.

Ebd.

Vgl. Anm. 27.

Vgl. dazu bes. Klaus Garbers Aufsatz "Ein Feind dünner Suppen. Zur Diskussion um die Einheit der europäischen Literatur: Ernst Robert Curtius' unvergleichliches Werk 'Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter'" in: Süddeutsche Zeitung vom 26./27. April 1997 (SZ am Wochenende, S. II).

Karl Immermann, Die Epigonen. Familienmemoiren in neun Büchern 1823-1835. Hrsg.v. Peter Hasubek. München 1981, S. 555.

Vgl. dazu Eckhard Heftrich, Vom höheren Abschreiben. In: Eckhard Heftrich und Helmut Koopmann (Hrsg.) Thomas Mann und seine Quellen. Festschrift für Hans Wysling. Frankfurt am Main 1991, S. 1-21.

Lernet-Holenia, DlG 520.

Ebd., S. 524.

Ebd., S. 525.

Ebd., S. 540.

Ebd., S. 535.

In: Gottfried Benn, Das Hauptwerk. Hrsg.v. Marguerite Schlüter. Wiesbaden 1980. Bd. 2, S. 325.

Monologische Kunst, a.a.O., S. 11.

Ebd., S. 8.

Ebd., S. 23.

Konrad Schacht, Leserzuschrift in: DIE ZEIT vom 12. März 1965, S. 47.

Dies belegt John Felstiner in seiner Biographie über Paul Celan. Deutsch von Holger Fliessbach. München 1997, S. 408, Anm. 30.

Lernet-Holenia, Leserzuschrift. In: DIE ZEIT vom 30. April 1965, S. 48.

Amphion in: DlG 592.