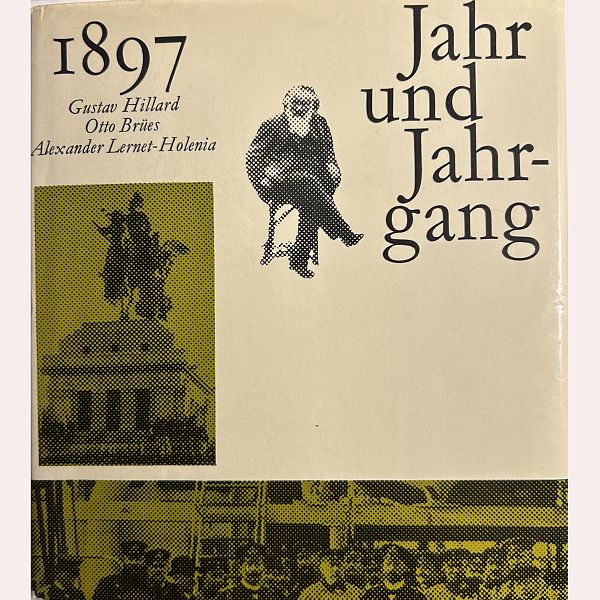

Jahrgang 1897 – Autobiografischer Text von Alexander Lernet-Holenia

Autobiographischer Text, 1967

Alexander Lernet-Holenia: Jahrgang 1897.

In: Jahr und Jahrgang 1897. S. 115-161.

Hrsg. von Gustav Hillard, Alexander Lernet-Holenia und Otto Brües.

Verlag: Hofmann und Campe

Hamburg, 1967

Die Welt würde sich nicht drehen, wenn nicht

jede Welt von einer größeren, die sie dazu

zwingt, ständig überholt würde.

Ich heiße Alexander Lernet-Holenia. Mein Vater war Alexander Lernet, Linienschiffsleutnant, eine verwitwete Boyneburgk-Stettfeld, geborene Holenia. Als beider Sohn bin ich zu Wien am 21. Oktober 1897 geboren.

In Wien lebten wir in einer Mietwohnung im Traunschen Palais, auf dem Land in einem eigenen Hause. Dieses Haus, nicht alt zwar, aber altmodisch, war von einem italienischen Baumeister errichtet. Es wies demzufolge auch allerhand italienische Bauelemente auf, sehr dicke Mauern zum Beispiel, die den Aufenthalt im ohnedies schon kühlen Salzkammergut noch kühler machten, eine gewisse Abschrägung der mit rustikal behauenen Steinen verkleideten Grund- mauern, was mit Abstand an die Architektur etwa der florentinischen Paläste und an die Fundamente der sogenannten Castelli Svevi in Süditalien erinnerte, eine Terrasse, von welcher Regen und Schnee geradewegs ins Haus zu sickern vermochten, und dergleichen mehr. Am italienischsten aber wirkten zwei übereinanderliegende fünfeckige Erker an der Südostecke des Hauses. Der untere Erker war gleichsam eine Ausbuchtung der in einer Art von Souter- rain gelegenen Herrschaftsküche, welche baulich aus einer sogenannten Sala Terrena entstanden sein mochte, der obere Erker eine ebensolche Ausbuchtung des Speisezimmers im ersten Stock, der jedoch zufolge der Versenktheit der ganzen Hausanlage in den Boden eigentlich nur ein erhöhtes Hochparterre war.

Den Küchenerker schloß eine Holzwand ab, die, inmitten, eine Tür aufwies. Er hatte in seiner außen abgeschrägten, fast drei Fuß dicken Mauer bloß ein einziges, vergittertes und mit Jalousien versehenes Fenster nach dem Süden. Hier wurden die verschiedensten Haushalts- und Gebrauchsgegenstände sowie andre Dinge aufbewahrt, die man nicht ständig zur Hand haben mußte und dortselbst abgestellt hatte: ein völlig altmodischer Eisschrank zum Beispiel, Leitern, die in jener Gegend Staffeleien genannt wurden, ein Kistchen mit Schuhputzzeug, ein Bügelbrett, Petroleumlampen für den Fall, daß das elektrische Licht ausging, was es bei jedem Gewitter zu tun pflegte, und dergleichen mehr. Der kleine Raum, mehr noch als die Küche, atmete eine gewisse Gesichertheit, ja Kellerkühle, denn daß man sich hier schon, zumindest mit halbem Leibe, im Innern des Erdbodens befand, war deutlich zu merken, und die Dicke der Mauern vermittelte den Eindruck, daß sie selbst dem einen oder andern Schusse aus Feldgeschützen standzuhalten vermocht hätten - einen in einem Sommerhause allerdings ein wenig abwegigen Eindruck also; aber wenn man, wie meine ganze Generation, gewohnt war, auch Kurorte beschossen zu sehen, so war der Eindruck dennoch so abwegig nicht.

Der Erker im ersten Stock hingegen hatte nicht weniger als vier der räumlichen Eingeschränktheit wegen sehr schmale, dafür aber um so höhere Doppelfenster mit Jalousien. Da es Schiebefenster waren, die jedoch, gleichfalls aus Raummangel, nicht seitwärts, sondern auf- und abwärts zu bewegen und, sei's nun oben, sei's unten, festzuriegeln waren, lief man, wenn man sich aus ihnen hinausbeugte, Gefahr, daß sie, sobald sie oben nicht - oder nicht fest genug - verriegelt waren, wie die Messer von Guillotinen herabstürzten und einen, wenn schon nicht köpften, so doch zumindest empfindlich auf den Kopf trafen. Von diesem Umstande abgesehen, der aber nur-oder vor allem - Leuten peinlich sein konnte, die mit den Königen von Frankreich oder zum mindesten mit Marie Antoinette verwandt waren, konnte der obere Erker für den angenehmsten Aufenthaltsort gelten. Er war mit zwei alten Lederfauteuils aus dem Besitze der Holenias und mit der Nachahmung eines gotischen Stuhls aus irgendeinem am Avon gelegenen Schlosse der Warwicks, der englischen Königsmacher, sowie einem inmitten dieser drei Stühle stehenden runden Tisch möbliert, auf dem ein paar unaktuelle Bücher zu liegen pflegten, darunter ein etwa hundert Jahre alter geographischer Atlas mit den Darstellungen der Fahnen und Orden längst liquidierter Kaiser- und Königreiche, mit den Stahlstichen bereits vollkommen anders aussehender Städte, zum Beispiel New Yorks, welches sich noch ohne die mindesten Wolkenkratzer darstellte, und mit Landkarten, die überhaupt nicht mehr stimmten - im übrigen aber war nichts behaglicher, als hier zu sitzen, zu rauchen, Bonbons zu essen oder auch bloß vor sich hin zu blicken und dem Rauschen des Laubwerks rundum und dem Anschlagen des Regens an die Fenster zu lauschen, mit denen man sich guillotinieren konnte.

Merkwürdig jedenfalls war es, daß man hier, wo man sich doch gleichsam nur in einem Hausanbau befand, die Vorstellung hatte, sich im eigentlichsten, ja sozusagen innersten Teil des Hauses zu befinden. Spinneweben, welkes Laub vom Vorjahr und tote Fliegen und Falter sammelten sich in den Winkeln der Doppelschiebefenster an und waren von dort, der verfehlten Konstruktion der ganzen Anlage wegen, nicht mehr zu entfernen, verwilderte Kletterrosen wuchsen außen an den Erkern empor und wollten im Schatten der vielen Bäume, die rings um das Haus standen, nicht sonderlich gedeihen, Feuchtigkeit drang von der Freitreppe her in den Erker, so daß die Tapeten Blasen warfen, und wenngleich im Laufe der Jahre mehr und mehr Wagen in der Nachbarschaft parkten und Lastautos ganze Verschläge voll Coca-Cola, Bier, Obst und Gemüse abluden, Touristen in lächerlichen Trachten vorbeigingen und der Unfug der Prosperität wuchs, machte die ganze Anlage nach wie vor den Eindruck, daß sie älter sei, viel älter, als es in Wirklichkeit der Fall war. Es war ein Bau aus den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, aber er hätte, so meinte man, auch unbestimmbar alt sein können.

Zu einer gewissen Zeit brachten es die Umstände mit sich, daß ich fast jeden Sonntag nachts, gegen zehn Uhr etwa, über den Heldenplatz zu gehen hatte; und zwar kam ich von meinem Vater aus der Josefstadt und war auf dem Wege zu meiner Mutter, bei der ich in der Inneren Stadt wohnte. Denn die Ehe meiner Eltern war geschieden, doch hatte man ausbedungen, daß ich, wenn ich in Wien war, meinen Vater jeden Sonntagabend aufsuchen sollte.

Um von der Vorstadtgasse, in der er wohnte, zu ihm zu gelangen, hatte ich zuerst die lange, holzgepflasterte Einfahrt eines Vorderhauses zu durchschreiten, dann über einen Hof zu gehen, der mit kachelartigen Ziegeln gepflastert war, und schließlich im Hinterhause in den ersten Stock zu steigen. Dort wohnte er. Einige seiner Fenster gingen auf den Hof hinaus, durch den ich geschritten, die andern in einen Garten, der von den Hinterfronten der Häuser, die ihn umgaben, und von Feuermauern eingeengt war.

Das Haus und die meisten Häuser rundum mochten aus den achtziger Jahren stammen. Damals hatte das Gewerbe in der Vorstadt einen raschen Aufschwung genommen, und auch dort in jenem Bezirk hatte jeder versucht, seinem Hause ein anspruchsvolleres Aussehen zu geben; oder man hatte die Häuser überhaupt abgerissen und sie im pompösen Stil der - damals - neuen Zeit wiedererrichtet; und dieser Stil, diese ganze Zeit hatten insofern noch immer etwas Gespenstisches, als sie, kaum daß sie begonnen, auch schon wieder ein Ende genommen hatten. Nicht zwar, daß die ganze Gegend inzwischen etwa das geworden wäre, was man eine schlechte Gegend nennt. Doch konnte man sich längst nichts Besonderes mehr dabei vorstellen, es war alles vollkommen gewöhnlich geworden. Bei uns im ersten Bezirk gingen, zumindest zwischendurch, allerhand Leute in Pelzen und mit Zylinderhüten und Offiziere mit allerhand Goldborten und Fangschnüren vorbei, und hin und wieder stand vor unserem Flause sogar der Wagen einer Erzherzogin, die eine ihrer gewesenen Hofdamen besuchen mochte, auf dem Bock warteten der Kutscher und der Lakai ganz unbeweglich, die schweren Schimmel wagten kaum zu misten, und die goldenen Räder standen so still, ja noch stiller als diejenigen, von denen der starke Arm der Sozialdemokratie damals schon wollte, daß sie stillestünden, die sich aber trotzdem noch ein paar Jahre weiterdrehten. Hier in der Vorstadt hingegen ging statt der Offiziere bloß ein Briefträger oder höchstens ein Korporal vom Infanterieregiment Nr. 4 vorbei, der die Töchter eines Fleischermeisters besuchte, und statt der Unnumerierten gab es nur Einspänner oder Kohlenwagen.

Seine zwei oder drei Zimmer hatte mein Vater mit Eichenmöbeln eingerichtet, die wie das Haus aus den achtziger Jahren stammten, doch auch mit andern, die aus früheren, immer bescheidener gewordenen Mietwohnungen seiner Familie her waren; und es gab dazwischen auch noch Dinge aus diesem oder jenem Hause, das wir einst, etwa noch in Niederösterreich oder Mähren, besessen hatten, darunter zwei Landschaften aus dem Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, die so klein waren, daß ich mir einbildete, wir hätten sie aus der Gegend von Namur, woher wir damals gekommen waren, um den Dreißigjährigen Krieg richtig mitzuentfachen, »in den Packtaschen« mitgebracht. Aber Packtaschen hatte es zu jener Zeit noch gar nicht gegeben, höchstens Mantelsäcke; und daß man darin diese eckigen Gemälde mit aufgeschnallt gehabt hätte, war unwahrscheinlich. Sie mochten sich also irgendwo anders unter dem Gepäck befunden haben. Jedenfalls hatte man ein seltsames Gefühl, daß es unter den ganz gewöhnlichen Dingen hier, die sich auf nichts Einstiges mehr bezogen, auf einmal auch welche gab, die ein paar Jahrhunderte alt waren. Man wurde sich dieses Umstandes zwar nicht immer bewußt, der Blick glitt über die beiden Bilder hinweg wie über all die andern Dinge, die in ihrer Alltäglichkeit so alterslos geworden waren wie eine Zugehfrau. Fiel einem aber dennoch ein, um wieviel älter die Bilder waren als alles andre, so meinte man fast, gleichsam auf eine Falltür getreten zu sein, welche auf einmal nachgab und durch die man in eine Vergangenheit stürzte, die es abIehnte, noch irgend etwas mit der Alltäglichkeit zu tun zu haben, die einen jetzt umgab.

Wenn ich aus solchen Gedanken aufschrak, fand ich es um so sonderbarer, daß überall in den Zimmern auch die Vorhänge fehlten. Beleuchtet jedenfalls war diese Szenerie von einer Hängelampe mit dunklem Schirm, die eigentlich nur den Mitteltisch zu erhellen hatte und den übrigen Raum im Dämmer ließ; und durch die vorhanglosen Fenster sah man die Lichter in den Hinterfronten der andern Häuser, die den winterlichen Garten umgaben.

Hier saßen wir und tranken zum Abendessen Tee, den mein Vater vortrefflich zu bereiten verstand, behauptete er doch, er habe die richtige Zubereitung in Japan gelernt. Auf denselben Standpunkt stellte er sich auch, was die Reiszubereitung betraf, und auch den Fudschijama hatte er irgendwo von der See her gemalt. Er hatte, wie im »Zauberberg« von einem dortselbst vorkommenden Holländer, einem sicheren Pieter Peeperkorn, behauptet wird, »Kapitänshände«, die bei al ihrer Breite und Kräftigkeit in äußerst schlank werdende Finger mit »lanzettförmigen« Nägeln ausliefen, nur daß sich bei ihm die Nagelspitzen wieder ein wenig über die Fingerspitzen bogen; und überhaupt konnte Mynheer Peeperkorn gar keine wirklichen Kapitänshände gehabt haben, weil er ja auch bloß irgendeiner der in Holland zahllos vorkommenden Händler gewesen war - mein Vater aber hatte wirkliche Kapitänshände gehabt, denn er war ja auch ein wirklicher Kapitän gewesen, allerdings erst seit er aus der Kriegsmarine ausgeschieden war oder vielmehr hatte ausscheiden müssen und sich um ein Patent als Kapitän Langer Fahrt beworben hatte, oder Großer Fahrt, wie es in Deutschland heißt, weil dort alle Bezeichnungen um eine Spur schwülstiger sind als hierzulande. Aber er ging nie auf Große Fahrt, sondern er zog es vor, sich auf dem Festlande der Erfindung von Maschinengewehren und Seeminen hinzugeben, die niemand haben wollte, es sei denn, daß ihm die Rumänen welche abkauften; und am Ringfinger der Linken trug er einen blauen Stein, in welchen, bis zur darunterliegenden schwarzen Schicht des Steins, das Siegel graviert war. Der Helm des Siegels war von einer Lilie überhöht, die mein Vater, in seiner Ahnungslosigkeit, als »bourbonisch« bezeichnete, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man alle Lilien schlechthin als bourbonisch zu bezeichnen pflegte, ob sie es nun waren oder nicht, etwa wie man auch die vom guten Kaiser Franz in Laxenburg hingebauten architektonischen Greuel für ein mittelalterliches Schloß hielt; und später mußte ich immer wieder lachen, wenn ich daran zurückdachte, daß er eigentlich recht gehabt hatte, weil es wirklich eine Lilie von jener Art gewesen war.

Allen Söhnen der Familie waren, von ihren Eltern, derlei Ringe geschenkt worden, wenn sie Offiziere geworden waren.

Mein Vater bildete sich ein, Konversation mit mir machen zu müssen, wobei er die Zigarettenasche von Zeit zu Zeit in eine halbe Meermuschel streifte, die ihm als Aschenbecher diente und die er gleichfalls aus Japan mitgebracht haben mochte; und wenngleich seine Unterhaltung mit mir einen ostentativen Stich ins Erzieherische hatte, wäre sie an sich nicht unangenehm gewesen. Aber es war doch alles ein wenig traurig, die Schwermut des Sonntagabends kam dazu, fast nichts mehr unterschied die Wohnung dieses Mannes von den Wohnungen irgendwelcher kleiner Leute, und ich war jedesmal fast froh, wenn ich wieder gehen konnte. Mein Vater war der letzte einer langen Reihe von Menschen, die immer weniger und weniger Glück gehabt hatten, und seine Situation erinnerte mich an die jenes friderizianischen Hauptmanns, der seinem Könige geklagt hatte, er habe immer nur Unglück gehabt; worauf ihm Friedrich entgegnet hatte, einen Offizier, der kein Glück habe, könne er nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob dies wirklich des Königs Überzeugung gewesen war - auf jeden Fall aber macht das Unglück, das andre haben, am Ende auch einen selbst nervös. Auch meinen Vater hatte man schließlich, wie jenen Hauptmann, nicht mehr brauchen können, ich verließ ihn immer wieder im Zustande nervlicher Herabgesetztheit und merklicher Ungeduld, und eigentlich war es ja auch wirklich merkwürdig, daß einmal eine Situation nicht zu umgehen gewesen war, in der man seinen letzten Wald, sein letztes Pferd, seinen letzten Pflug hatte verkaufen müssen, um in die Stadt zu zichen, wo es alles dergleichen nicht mehr gab. Auch von der Brücke seines Torpedobootes war mein Vater irgendwann zum letzten Male gestiegen, um dann, pro forma, noch eine Zeitlang das Matrosendetachement in Triest zu kommandieren, bis er endgültig von den Sieben Meeren verschwunden war; »und nun« - so hieß es irgendwo - »nun war die Woge weit...«

Wenn ich von ihm heimkehrte, ging ich zuerst die Josefstädter Straße hinab und überquerte den Ring, dann ging ich durch den Volksgarten und über den Heldenplatz. Da hörte ich, wenn es gegen das Ende des Monats Februar ging, oben im Dunkel über mir, das von den Lichtern der Stadt angestrahlt war, ziehende Wildgänse schreien.

Dies war das erste Zeichen des Frühlings, ja der Natur überhaupt, die überwintert hatte und sich nun wieder zu regen begann. Das Dunkel, wenngleich es eigentlich durchsichtig und erhellbar hätte sein müssen, war dennoch wie etwas Opakes, Kompaktes angestrahlt, ringsum, meilenweit, lag die steinerne Stadt, und rings um die Stadt lag die erstarrte Natur, das ebene Niederösterreich, das da und dort von Hügeln umgrenzt war, auf denen die Föhren im Winterwind sausten - aber zwei- oder dreihundert Fuß über der Stadt endete sie - die Stadt - verhältnismäßig bald auch hinaufzu, und auch dort oben, wie eine wärmere Luftschicht - denn seltsamerweise steigt die Wärme nicht von unten hinauf, sondern sie senkt sich von oben herab - lag wiederum die Natur, und in ihr, die dort oben schon erwacht war, zogen die Wildgänse.

Man hörte sie deutlich, der Verkehr war damals noch nicht halb so hektisch wie heute, wo sich jeder, der sein Leben lang zu Fuß gegangen ist, auf einmal einbildet, einen Wagen fahren zu müssen, trüb schimmerten die Lichter der Gaslaternen, die toten Rasenflächen lagen wie eine nächtliche Steppe ringsum, in den kahlen Kastanienbäumen flüsterte der Winterwind - oder war's doch schon der Frühlingswind, der sich in ihnen rührte? - und oben zogen die Wildgänse. Vielleicht zogen sie wieder dorthin zurück, woher auch wir selbst einst gekommen waren.

Damals jedenfalls kannte ich die Verszeilen noch nicht, die ein japanischer Dichter, Ohotsune Ozi, etwa um das Jahr 700 über das Ziehen der Wildgänse geschrieben hatte. Sie wären mir, diese Verse, sonst gewiß in den Sinn gekommen. Der Autor, der sie gedichtet, ein kaiserlicher Prinz, hatte geglaubt, Ansprüche auf den Thron erheben zu können, doch waren seine vom Schall der Muscheltrompeten angeführten Scharen geschlagen worden, seine Fahnen und Feldzeichen waren gesunken, man hatte ihn aus seinen eisernen Steigbügeln, den Abumi, geworfen, des Kommandostabes, seiner beiden Schwerter, der Daisho, beraubt und der großen Rüstung, der Flügel des Schulterschutzes und des brokatenen Waffenrockes entkleidet. Man hatte ihn verurteilt, und schließlich wartete er nur noch auf seine Hinrichtung am heiligen See. Da schrieb er diese Verse:

Blüten schneien. Über den grauen See

hängen Nebelschleier.

Wilde Gänse schreien

am heiligen Weiher

von Iware.

Düsterer Träume Schar

tanzt in drohenden Reihen.

Mein Herz ist schwer.

Im kommenden Jahr,

wenn die Wildgänse schreien,

bin ich nicht mehr.

Es war um die Jahrhundertwende gewesen, daß man meinen Vater veranlaßt hatte, nicht nur seinen Abschied von der Kriegsmarine zu nehmen, sondern auch seine Charge niederzulegen; und da er sich, wahrscheinlich nicht einmal so sehr zu Unrecht, einbildete, es sei dies nicht ohne einiges Dazutun seitens des Kaiserhauses erfolgt, so war sein Sinnen und Trachten nur mehr darauf gerichtet, ebenso weiche Stellen wie in seiner eigenen Vergangenheit auch in der des Hauses Habsburg zu entdecken. Die weichste Stelle aber schien ihm diesbezüglich die bekannte, ja berühmte Mayerling-Affäre, und in betreff des Kronprinzen und des mit in die Geschichte verwickelt gewesenen Erzherzogs Johann Salvator, des späteren Johann Orth, hatte er sich die folgende mehr oder weniger absonderliche Theorie zurechtgelegt und sie dann auch durch allerhand Indizien zu erhärten unternommen. Er hielt es für ausgemacht, daß der Kronprinz die Absicht gehabt hatte, sich gegen den Kaiser zu empören, da er ihn in seinem ganzen Wesen für überaltert und für unfähig hielt, die Probleme der Gegenwart zu meistern; und zwar stützte sich Rudolph dabei auf zwei revolutionäre Gruppen: auf eine, die aus ungarischen Magnaten unter Führung des Grafen Pista Károlyi, und auf eine zweite, die aus Erzherzögen bestand, deren Haupt Johann Salvator von Toskana war. Diese beiden Gruppen sollten den Kaiser zum Rücktritt zwingen und den Kronprinzen an seine Stelle setzen. Im letzten Augenblick aber hatte Rudolph den Mut zu dieser Revolte nicht mehr. Er ließ seine Anhänger wissen, daß er sie im Stich lassen müsse, jedoch entschlossen sei, die Konsequenzen aus diesem seinem Versagen zu ziehen, oder mit andern Worten: er glaubte sich wenigstens mutig genug, sich zu erschießen.

Aber auch diesbezüglich traute er sich selber nicht, oder zum mindesten nicht ganz. Er wollte also nicht allein, sondern nur in Begleitung einer Frau sterben. Denn da er diesesfalls zuerst seiner Begleiterin das Leben zu nehmen hatte, blieb ihm dann wohl nichts andres übrig, als auch sich selbst vom Leben zum Tode zu befördern. Anders nämlich hätte er den Mut zum Selbstmord am Ende vielleicht dennoch nicht aufgebracht.

Er trat also mit dem Ansinnen, gemeinsam Selbstmord zu begehen, zuerst an die Soubrette Mizzi Kaspar und dann an seine eigene Frau, eine geborene Prinzessin von Belgien, ja schließlich sogar an diesen oder jenen der Offiziere aus seiner Umgebung heran. Da aber alle Welt refüsierte, wandte er sich am Ende an die damals erst siebzehn-jährige Baronesse Mary Vetsera; und die erklärte sich denn auch wirklich bereit, gemeinsam mit ihm in den Tod zu gehen.

Die beiden Gruppen, die der Erzherzöge wie auch die der Magnaten, reagierten auf verschiedene Weise, als sie sich von ihm im Stich gelassen sahen. Pista Károlyi schickte ihm bloß ein verächtliches Telegramm. Johann Salvator aber erschien, als älterer Geistlicher verkleidet, am Abend jenes 29. Januar, den Rudolph als den Tag seines gemeinsamen Selbstmordes mit der Vetsera anberaumt hatte, in Mayerling und machte dem Kronprinzen die härtesten, ja beleidigendsten Vorwürfe, so daß ihm Rudolph schließlich ein sogenanntes amerikanisches Duell vorschlug.

Bei dieser Art von tödlicher Auseinandersetzung werden zwei Bälle, ein schwarzer und ein weißer, in ein Gefäß getan, und wer von den beiden Gegnern den schwarzen Ball aus dem Gefäß holt, geht die Verpflichtung ein, sich im Laufe einer bestimmten Zeit selbst zu töten. Die Absicht meines Vaters war es nun, zu beweisen, daß Rudolph, weil er ja schon mit Selbstmordgedanken umging, nichts wagte, indem er seinem Widersacher den Vorschlag zu dieser Art von Zweikampf machte. Ja eigentlich führte er ihn überhaupt nur aufs Eis, oder er wollte ihn gar bloß mit sich in den Tod nehmen, wie er auch die Vetsera mit sich nehmen wollte; und in der Tat wandte sich das Schicksal auch hier wieder, wie so oft, nicht gegen den Schlechteren, sondern gegen den Besseren, und Johann Salvator unterlag.

Es fand also dieses amerikanische Duell, das immer weiter durch die Geschichte von Mayerling geistern sollte, wirklich statt. Doch empfing die Offentlichkeit den Eindruck, daß nicht Johann Salvator, sondern Rudolph unterlegen sei. Denn Rudolph erschoß die Vetsera schon gegen halb elf am Abend dieses 29. Januar, fand danach aber freilich noch immer nicht, oder wenigstens nicht sogleich, den Mut, auch sich selbst zu erschießen. Vielmehr tötete er sich erst am 30, morgens gegen halb acht Uhr, nachdem er die ganze Nacht neben der Toten verbracht hatte.

Das Erzhaus sah sich nun in der peinlichen Lage, daß dem Erben der Monarchie die kirchliche Beisetzung verweigert werden konnte, weil er Hand an sich selbst gelegt hatte. Um also sicherzugehen, daß der Vatikan die kirchliche Bestattung dennoch erlauben werde, entschloß man sich zu dem folgenden Schritte: Über Veranlassung des Österreichisch-Ungarischen Botschafters am Quirinal zu Rom erschien wenige Tage nach dem Selbstmorde des Kronprinzen der Missionar Pater Gregorius de Groote im Palazzo Venezia und gab zu Protokoll, er habe sich am 29. Januar an Bord des Dampfers Pasametta befunden, der zwischen Port Said und Brindisi auf See gewesen sei. Da habe sich ihm ein unbekannter Reisender genähert und ihm eröffnet, der Kronprinz habe sich

selbst getötet.

Wenn man also nicht an eine Mitteilung aus der Geisterwelt glauben wollte, so ging das gerade Gegenteil dessen, was der Unbekannte gesagt hatte, aus seiner Äußerung hervor: nämlich daß der Kronprinz kein Selbstmörder, sondern daß er einem offenbar schon längst geplanten Attentat zum Opfer gefallen war. Denn wie hätte anders der Unbekannte an Bord der Pasametta schon am gleichen Tage, an dem der Selbstmord erfolgt war, vom Tode des Kronprinzen wissen können! Und in der Tat akzeptierte der Papst diese Deutung, und Rudolph ward kirchlich bestattet.

Nur hatte man dabei übersehen, daß, erstens, der Unbekannte an Bord der Pasametta, der dem Pater de Groote eine so wichtige Mitteilung gemacht haben sollte, auf Grund der Passagierliste ganz leicht zu ermitteln gewesen wäre - er wurde aber dennoch nie ermittelt; und zweitens hatte sich Rudolph ja gar nicht am 29., sondern erst am 30. erschossen. Entweder also hatte sich, was schlimm war, die Geisterwelt, oder es hatte sich, was noch schlimmer war, das Erzhaus geirrt.

Doch so oder anders: es ging aus der ganzen Geschichte hervor, daß das Eingreifen unbekannter Attentäter bloß konstruiert war.

Das Gerücht davon jedoch sollte, wie dasjenige vom amerikanischen Duell, die Gemüter immer weiter beschäftigen. Diejenige aber, die, obwohl sie gleichsam an der Quelle saß, nicht daran glauben wollte, daß die Nachricht von dem Attentate ein bloßes Gerücht gewesen sei, war, in ihre Vorstellungen von der Geisterwelt ganz eingesponnen, die Kaiserin. Sie bestand darauf, daß die Nachricht, welche de Groote empfangen haben wollte, wahrhaftig aus dem Jenseits gekommen sei; und um zu ermitteln, wer ihren Sohn ermordet habe, stand sie bald nach Rudolphs Beisetzung eines Nachts, als alles in der Burg schon zu Bette war, wieder auf, verließ tiefverschleiert das Haus durch die kleine Tür in der Schauflergasse, rief einen Fiaker an, ließ sich in die Kapuzinergruft fahren, pochte dortselbst an, schlug den Schleier zurück, sprach: »Ich bin die Kaiserin« und verlangte, an den Sarg ihres Sohnes zu treten. Denn sie wollte von ihm selbst erfahren, wer ihn ermordet habe. Die bestürzten Patres ließen die Gruft in aller Eile mit Fackeln erleuchten, die Kaiserin jedoch wies alle Begleitung zurück, verlor sich zwischen den Sarkophagen und rief immer wieder: »Rudolph! Rudolph!« Erst nach einiger Zeit erschien sie dann, erschöpft und bleich, wieder am Eingang. Der Tote war ihr wohl die Antwort, sogar in ihrer Einbildung, schuldiggeblieben.

Das war allerdings kein Wunder. Ein noch größeres Wunder aber, als wenn er ihr überhaupt geantwortet hätte, wär's gewesen, wenn er gar gesagt hätte, daß er ermordet worden sei. Denn er war keinesfalls ermordet worden, sondern er hatte sich das Leben ganz bestimmt selbst genommen, lautet doch, wie Jacques Courtrai zu berichten weiß, der die Kronprinzen-Tragödie genau untersucht hat, die bezügliche Stelle im Obduktionsbefunde der drei Ärzte Hofmann, Kundrat und Widerhofer: »Il est bors de doute que S.A.I. s'est tirée elle-même un coup de feu et que la mort a été instuntanée.«

Was jedoch Johann Salvator betraf, so wandte er sich nach der Tragödie von Mayerling, sei's nun aus Überzeugung oder sei's auch bloß, weil er einen Vorwand suchte, um den Selbstmord, zu dem er sich verpflichtet hatte, als einen natürlichen Tod hinstellen zu können, der Handelsschiffahrt zu und bestand am 15. September 1889 in Triest die Prüfung als Capitano di Lungo Corso, das heißt als Kapitän Langer Fahrt; und drei Wochen später, am 8. Oktober, verzichtete er, aus Zürich, auf seinen erzherzoglichen Rang nicht nur, sondern implicite auch auf seine Apanage, die samt den Repräsentationsgebühren an die 100000 Gulden im Jahr betrug. Am 12. Oktober akzeptierte der Kaiser diesen Verzicht, und am 15. Oktober nahm Johann Salvator den Namen Johann Orth an. Am 15. Dezember wurde er als Magnat und am 19. als Herrenhausmitglied gestrichen. Anfangs Februar 1890 sodann kaufte er über einen Hamburger Makler die Schonerbark »Saint Margaret« (1 368 BRT), und die Gmundener Sparkasse lieh ihm zu diesem Behufe 250000 Gulden auf sein nächst Gmunden gelegenes Schloß Orth, von dem er den Namen angenommen hatte. Dreiunddreißig Dalmatiner und einen gewissen Wendelin Mayer aus Wernsdorf in Preußisch-Schlesien, der aber eigentlich Franzose war, heuerte er als Besatzung der »Saint Margaret« an und stellte sie unter das Kommando eines Kapitäns Sodich. Im März ließ er sich in London mit seiner bisherigen Freundin Mili Stubel trauen, und am 26. März ging er, allerdings ohne seine junge Frau, in See. Etwa gleichzeitig anerkannte der Ministerpräsident Graf Taaffe Orths beibehaltene österreichische Staatsbürgerschaft und sein Kapitänspatent. Am 3o. Mai langte die »Saint Margaret« in Porto La Plata an, und hier, oder genauer gesagt auf der Reede von Ensenada, kam es zu einem Streit zwischen Johann Orth und seinen Offizieren, so daß Sodich und der Zweite Offizier, Enrico Sucich, samt dem Dritten Offizier, Luigi Leva, und den Bootsleuten Giovanni Giaconi und Paolo Blaskovich sowie dem Koch Giuseppe Vale von Bord gingen. Der Erste und der Zweite - so schrieb Johann Orth an seine Mutter - seien Atheisten, der Dritte aber sollte, zumindest laut Orths eigener Ansicht, gar ein Spiritist gewesen sein - so daß er vielleicht bloß deshalb mit von Bord ging, weil er das Unglück der » Saint Margaret« voraussah.

Johann Orth jedoch ging mit andern Offizieren, nämlich mit einem gewissen Jellecich als Erstem, einem sicheren Mayer - der allerdings identisch mit dem französischen Meyer aus Wernsdorf in Preußisch-Schlesien sein kann - als Zweitem und mit einem Maat Vranich am 12. Juli erneut in See; und zwar war sein Ziel Valparaiso. Mili Stubel war ihm auf einem Dampfer gefolgt. Zwar weigerte er sich, sie nach Valparaiso mitzunehmen, sie aber bestand darauf, und so muß er denn wohl samt ihr und seiner ganzen Besatzung in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1890 während der Bordwache zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens auf der Höhe von Kap Tres Puntas oder Punta Descado in ungefähr 48 Grad südlicher Breite und 65 Grad westlicher Länge, in der Nähe von Kap Hoorn also, gleichsam wie ein zweiter fliegender Holländer mit seiner Schonerbark gekentert und gesunken sein, indem er dadurch die Verpflichtung erfüllte, die er bei seiner Auseinandersetzung mit dem Kronprinzen eingegangen war - jedenfalls hat man nie wieder etwas von ihm und seinem Schiff und seinen Leuten gehört oder gesehen.

Es wurden aber auch diesbezüglich sofort wieder Gerüchte laut, daß er gar nicht wirklich ums Leben gekommen sei, sondern in Argentinien oder auf Feuerland weiterlebe; und dies insbesondere war der Punkt, der meinen Vater in dieser Angelegenheit am meisten beschäftigte. Als er nämlich noch Seekadett gewesen war, hatte man österreichischerseits die »Saida« nach Feuerland entsandt, um Nachforschungen nach Johann Orth und nach der » Saint Margaret« anzustellen, die »auf der Fahrt von La Plata nach Valparaiso, vermutlich in Cadbyses' Sturm, gesunken war«, dem übrigens auch noch weitere vier Dampfer und siebenunddreißig Segler zum Opfer gefallen waren; und es ist nicht ausgeschlossen, daß meinem Vater in dieser Sache ein gewisser Parallelismus nachgegangen war, hatte doch auch er selbst wie Johann Orth, nachdem er seine Charge eingebüßt, die Prüfung als Kapitän Langer Fahrt abgelegt und war mit dem Gedanken umgegangen, in die Handelsmarine zu treten. Aber noch ehe ihm der Beweis geglückt war, daß sich Johann Orth dem Tode, zu dem er sich verpflichtet, entzogen hatte, brach 1918 die Monarchie zusammen, und auch mein Vater starb wenig später, im Jahre 1922.

Persönlich, sozusagen, am Untergange des Erzhauses teilzunehmen hatte ich zwar schon mein ganzes Leben lang Gelegenheit gehabt, eigentlich aber erst seit dem Juni 1914, wo in Sarajewo das Attentat auf Franz Ferdinand von Österreich-Este geschah. Denn die Erschießung des Thronfolgers machte es dem Chef des Generalstabes und späteren Feldmarschall Conrad, einem Manne, der sich einem Prinzen Eugen, einem Erzherzog Carl mit Recht anreihte, am Ende doch noch möglich, den von ihm schon seit 1907 geplanten Präventivkrieg zu erklären, welchen er zur Rettung Österreichs für unumgänglich nötig hielt, und der, wenn wirklich rechtzeitig begonnen, imstande gewesen wäre, die Existenz der Doppelmonarchie, die eigentlich schon seit dem Tode Radetzkys nur noch ein Scheindasein führte, noch um ein paar Jahrzehnte zu verlängern. Aber die Zeitversäumnis von mehr als einem Lustrum sollte nicht mehr wettzumachen sein. Denn der Ring, den Eduard von England um Deutschland und Österreich gelegt hatte, war mit dem Scheitern der Ischler Entrevue nicht zersprengt worden, er lag bloß etwas weniger würgend um die Mittelmächte, die allerdings auch ihre Aufrüstung inzwischen fast ganz vollendet hatten. Doch auch Frankreich und England hatten sich bereits bis an die Zähne bewaffnet, ja selbst aus Rußlands äußerstem Osten waren mongolische Truppen schon auf dem Weg nach Europa, und sogar in den Vereinigten Staaten spielte man bereits mit dem Gedanken an eine Intervention auf dem Kontinent.

Anfangs zwar wanden sich die Heere Deutschlands und Österreichs noch, wie schon so oft, Lorbeerreiser und häuften Sieg auf Sieg, ja es schien sogar, als sollten die Fänge des Doppeladlers in den äußersten Osten greifen; denn nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches ward 1917 Erzherzog Karl Stephan zum Herrscher eines zum dritten Male zu errichtenden Königreichs Polen bestimmt - wahrscheinlich allerdings ganz ohne sein persönliches Dazutun, hatte dieser ein wenig zur Fronde neigende Habsburger doch auch schon, kaum fünfunddreißigjährig, darauf verzichtet, als Admiral, zu dem man ihn damals bereits gemacht hatte, Dienst zu tun und sich statt dessen dem Vertriebe von Dampf- und Segeljachten gewidmet. Dennoch bestimmte man auch noch einen seiner Söhne, der unter dem Namen Wasil Wyschywanyi eine ukrainische Schützenbrigade befehligte, zum künftigen Gebieter über die Ukraine, weswegen er auch stets gestickte ukrainische Hemden trug. Doch aus all diesen Prätentionen wurde nichts, denn am Ende ging der Krieg verloren, die Monarchie zerfiel, und die Federn des Doppeladlers, wie die einer überfahrenen Henne, stoben in alle Winde.

Karl Stephan starb 1933, und auch der Wyschywanyi hatte die nicht aufgehende Rechnung für seine Aspirationen auf das Großfürstentum Kiew in der Weise zu begleichen, daß ihn die Russen, allerdings erst dreißig Jahre später, 1947 nämlich, in Wien, und bezeichnenderweise in der Habsburgergasse obendrein, in einen Teppich rollten, auf einen bereitgestellten Lastwagen warfen - und weg war er. Denn wenn er die Geschichte mit der Ukraine auch für vergessen halten mochte, und daß es gefährlich sein könne, immer noch gestickte Hemden zu tragen, die Russen hatten es nicht vergessen; und obzwar ihn ein paar alte Berufsoffiziere, die es, weil sie nichts andres mehr zu tun wußten, gleichfalls nicht vergessen hatten und ihn davor warnten, in jenes Lokal, aus dem er dann herausgeholt wurde, essen zu gehen, ging er dennoch hin und verschwand, wie es bei einer andern, allerdings erfreulicheren Gelegenheit, nämlich bei der Verleihung von ehrenden Beinamen für Regimenter heißt, »auf immerwährende Zeiten«. Doch ach, die Regimenter heißen längst nicht mehr so, wie man sie einst benamst hatte, und auch von jenem Guillaume d'Habsbourg-Lorraine, Archidue d'Autriche, wie er sich unter anderm auch in Stephan Zweigs Fremdenbuch einschrieb, hörte und sah man nichts mehr - bis wir vor kurzem auf der Schwelle unserer Balkontür auf einmal ein Tagpfauenauge sitzen sahen, das wir, im ersten Augenblick, für einen Admiral hielten; und da auch Karl Stephan Admiral gewesen war, und weil wir den Schmetterling zudem an dem gleichen Tage fanden, der mir als Todestag meines eigenen Vaters etwas bedeutete, nämlich am 28. August, begannen wir extravaganterweise mit dem Gedanken zu spielen, daß es eine Art von Meldung des Erzherzogs und seines Sohnes aus dem Jenseits sei. Denn die Vermutung, es könne sich etwa um Njegovan oder Montecuccoli auf der Seelenwanderung handeln, glaubten wir ablehnen zu dürfen; und ich versuchte, diese Umstände in dem folgenden Gedichte festzuhalten:

Der Tote, eingehüllt für jenes Leben

in Banner, unter denen er befahl,

der Tote, auch im Jenseits noch umgeben

von Flottenrauschen und Geschütz zumal,

der Tote wollte uns ein Zeichen geben,

der Fürst des Meeres aus dem Todestal,

und also ließ der letzte Herr von Polen

den Sohn, den Wasil Wyschywanyi holen,

und beide sandten uns den Admiral.

Was längst verstummt war, rang noch, daß es spreche,

was nicht mehr war, versuchte noch zu sein.

Der Regen rieselte wie Tränenbäche,

und auch der Wind ging weinend aus und ein.

Jedoch aus einer allgemeinen Schwäche

der zwei im Teppich und im Totenschrein,

mißlang die Botschaft aus den düstren Reichen.

So fand sich denn auch bloß als mindres Zeichen

ein Pfauenaug bei uns im Hause ein.

Es trug auch die bebänderte Gewandung

des Herrn nicht mehr der Sieben Meere wie

des Totenmeeres, über dessen Brandung

es hergetaumelt war. Wir sahn auch die

Atterrissage nicht, die leichte Landung

auf unsrer Schwelle. Ach, wir hatten nie

gedacht, daß selbst die Toten nicht mehr lebten,

denn auch der Falter, dessen Flügel bebten,

erstarrte bald und war dahin wie sie.

In den Jahren zwischen den beiden großen Kriegen unternahm ich mehrere Reisen nach Italien, wo mir vor allem die sogenannten Torri Gentilizie, die mittelalterlichen Türme der Vornehmen, in die Augen sprangen. Vorzeiten nämlich hatten die Edlen feste Türme neben ihren Wohnhäusern errichtet und sich in Zeiten der Gefahr dorthinein geworfen, nicht nur um selbst Schutz darin zu finden, sondern auch um ihre Feinde von dorther anzugreifen. Doch war es dabei weniger auf die Solidität und Stärke der Mauern, als vielmehr auf die Höhe der Türme angekommen, und zwar deshalb, weil man aus den höheren Türmen die in den Mauerkronen der niedrigeren Türme versammelten Gegner mit um so größerem Erfolge zu bewerfen beziehungsweise zu beschießen vermochte. Je mächtiger eine Familie war, eine um so größere Höhe ihrer Befestigungen vermochte sie durchzusetzen, und Asinelli in Bologna ist an die 500 Fuß hoch, während es die Garisenda nur auf 350 Fuß Höhe brachte. In San Gimignano aber mußten übethaupt alle Adelstürme niedriger sein als der Turm des Municipiums. Wie von steinernen Wäldern starrten die Städte Italiens von solchen Türmen, und erst die Einführung schwerer Geschütze machte den Turmbauten ein Ende. Die Türme begannen abzubröckeln und sich seitwärts zu senken wie die Garisenda, zumeist wurden sie, weil ihre Ruinen die Umgebung gefährdeten, überhaupt abgetragen, und was am Ende stehenblieb, waren nur noch die Stümpfe der Türme, die hin und wieder sogar noch niedriger geworden waren als die Häuser selbst.

Über alledem wurde mir klar, daß auch die beiden übereinanderliegenden Erker unseres Landhauses, baulich gesehen, nichts anderes sein konnten als die Nachahmung des Turmstumpfs eines Hauses in Italien. Der italienische Baumeister, der unser Haus errichtet, hatte ein vornehmes italienisches Haus samt dem Turmstumpfe, vielleicht sogar ohne überhaupt zu wissen, was dieser Anbau eigentlich sei oder hätte sein sollen, in einem Lande nachgeahmt, das ihm gleichfalls fremd war, und den Anbau zu zwei Erkern ausgestaltet.

Ich weiß nicht, warum es mich freute, daß unser Haus nicht nur nützliche Dinge wie Wasserleitungen, Ausgüsse, Kanalisationen, Kontakte, Isolierungen und dergleichen mehr in sich schloß, sondern daß es auch mit einer Art von Turm versehen war. Der Turm war völlig unnütz geworden, er schützte das Haus nicht im mindesten mehr, doch wenn man ihn auch erst zu einer Zeit errichtet hatte, wo man sonst längst keine Türme mehr baute, so war's immerhin ein Turm, und das freute mich.

Zu meinen Schutzheiligen erwählte ich damals, außer meinen drei Namenspatronen Alexander, Norbert und Maria Magdalena, insonderheit die beiden Heiligen Sankt Antonius und Sankt Judas Thaddäus.

Alexander hieß ich nach meinem Vater, und der wiederum hieß nach einem entfernten Verwandten so, welcher, als Sohn eines Hofrats des Königs Stanislaw Poniatowski, nach Rußland gegangen war und sich dort ein Vermögen gemacht hatte, das zu erben wir gehofft hatten. Doch waren wir enttäuscht worden. Norbert, ebensowohl wie Arnold und Herman, war ein noch halb oder ganz flämischer Vorname, der sich bei uns immer weitervererbt hatte; und Maria Magdalena, auf deren Namen meine Großmutter von väterlicher Seite getauft worden war, war eine Heilige von Welt gewesen, mit der man sich sehen lassen konnte.

Sankt Antonius war der Schutzpatron desjenigen Ortes in den katholischen Niederlanden, von dem wir den Namen führten. Doch ist es möglich, daß ihn erst wir selber, als wir das Dorf geerbt, zum Schutzpatron des Dorfes gemacht hatten, weil wir der - wahrscheinlich irrigen - Meinung gewesen waren, er sei einer unserer entfernten Verwandten; und den heiligen Judas Thaddäus, den Anverwandten Christi, verehrte ich deshalb, weil er mich gelehrt hatte, wie man auch von der Verwandtschaft mit einem sehr großen Hause am besten keinen Gebrauch macht. Seins freilich - denn er galt für einen Sohn der Maria Cleophas aus dem Haus Jesse - war noch größer gewesen, doch hatte er sich dieses Umstandes, wie gesagt, nie gerühmt, vielleicht allerdings auch nur deshalb, weil man ihn sonst gleich mitgekreuzigt hätte, oder überhaupt aus einer allgemeinen Skepsis, die er gegen Verwandte gehegt haben mochte.

Jedenfalls scheinen die Nachrichten von seinem Märtyrertode auf seinen Lebensbericht, gleichsam um des guten Tons unter Bekennern willen, bloß aufgepfropft. Übrigens bildete ich mir ein, daß er und Sankt Antonius imstande seien, bei der Wiederauffindung geradezu verzweifelt verlorengegangener Dinge Wunder zu wirken.

Zu jener Zeit stellte sich auch heraus, daß Österreich, wenngleich kaum erst als Großmacht untergegangen, eigentlich auch schon wieder als eine Art von Operettenstaat auferstanden war. Ja- gleichsam aus Selbsterhaltungstrieb hatten seine Bewohner sogar zur Zeit, zu der das Erzhaus noch über das Land gebot, ihre Zuflucht zur Operette genommen. Denn daß es am Ende auch ohne eine solche Wendung abgehen könne, war schon damals niemand mehr vermutend gewesen.

Was war - oder ist - nun aber eigentlich das Operettenhafte dieses Landes? Eine weitgehende Bereitschaft offenbar, die eigenen Werte, auch die höchsten, aufs Spiel zu setzen, um damit auf Devisenbringer ohne sonderliche oder überhaupt ohne Qualitäten, kurz auf Fremde, fünf Monate lang, während der Sommer- und Wintersaison, Eindruck zu machen und das notwendige Kapital aus ihnen zu schlagen, damit man die restlichen sieben Monate des Jahres weitgehender Arbeitslosenunterstützung, in direkter oder übertragener Form, genießen könne. Ohne unsern Fremdenverkehr hätten wir ein verhältnismäßig anständiges Land bleiben können. Ob wir's aber auch mit unserm Fremdenverkehr geblieben sind, wollen wir dahingestellt sein lassen.

Dieser Trieb zum Operettenhaften bleibt aber nicht etwa nur auf die sogenannten niedrigen Stände beschränkt, er zieht sich vielmehr durch alle, auch durch die besten, Schichten des Landes. Berufsoffiziere sahen und sehen sich immer noch die Veroperettisierung ihres Standes, etwa im »Husarenfieber«, und Grafen die »Gräfin Mariza«, Barone den »Zigeunerbaron« an, ja, der in Gott ruhende letzte Kaiser soll sich, in Begleitung der Kaiserin, die »Csardasfürstin« ein bis zwei Dutzend Male angesehen haben. Nur über Darstellungen des Landes, wie es wirklich ist, ergrimmen alle Stände des Landes gleichermaßen. Kurzum, seit Österreich eigentlich nicht mehr Österreich, sondern nur noch ein Schatten seiner selbst ist, weiß es nichts Besseres zu tun, als mehr und mehr Propaganda für sich zu machen, und insonderheit verklärt es das, was es durch seine Umwandlung in einen modernen Staat selbst entthront hat, nämlich seine Vergangenheit. An sich freilich ist sie ihm gleichgültig, es verwendet sie bloß, um daraus Kapital für seine Zukunft zu schlagen.

Dies manifestiert sich vor allem dadurch, daß hierzulande ein Streit um etwas anderswo längst schon so Unaktuelles wie um ein Herrscherhaus überhaupt noch möglich ist. Es ist schwer vorstellbar, daß etwa der Graf von Paris in Frankreich oder daß Louis Ferdinand von Preußen in der Deutschen Bundesrepublik ernsthafte Regierungskrisen hervorrufen könnten. In Österreich hingegen ruft der Chef des Hauses Habsburg immer noch Erregung hervor. Aber obwohl, praktisch, die Mitglieder der Regierung und ihre in- und ausländischen Gäste immer wieder von seinem Tafelgeschirr essen, in seinen Schlössern wohnen, auf seinen Möbeln sitzen, seine Schätze ausstellen, seine Gemälde in ihre Häuser hängen und in seinen Wäldern jagen, und zwar nur, um Österreich zu propagieren, ist es ihm nicht möglich, auch nur wieder in den Besitz eines Bruchteils seines Eigentums zu gelangen. Dafür jedoch wird zwar nicht der Hof selbst, wohl aber die einstige Zugehörigkeit zum Hofe und seine Umgebung immer noch wichtig, ja vielleicht sogar noch wichtiger genommen, als es der Hof je war. Die ehemals gute und jetzt nicht mehr so gute Gesellschaft und die Tradition der alten Armee zum Beispiel spielen sich in Österreich noch immer als Mächte auf, die in Ansehung des Umstandes, daß ein ausgesprochener horror vacui gerade die besten Kreise des Landes erfüllt, eine Art sozialen Terrors auszuüben versuchen wie kaum zu den besten Zeiten der Monarchie. Jedenfalls werden Leute, die ihnen nicht oder nicht mehr zu Gesicht stehen, dann nicht mehr als Herr Soundso, sondern als »dieser« oder »jener« Herr Soundso bezeichnet. Schon der Gesandte Baron Burian schrieb aus dem Anlasse des Vorsprechens des gewesenen Erzherzogs Johann Orth beim Fürsten Ferdinand von Bulgarien an den Minister Grafen Kalnoky: »Seine Hoheit« (Ferdinand von Bulgarien) »kannte übrigens den Charakter desselben« (Johann Orths) »zu gut, um nicht sofort durchblickt zu haben, mit welchen Intentionen das plötzliche Auftauchen jenes Herrn in Zusammenhang stand«, wobei obendrein zu bedenken ist, daß »jener« Johann Orth den Prinzen Ferdinand von Coburg in Bulgarien überhaupt erst in den Sattel gesetzt hatte - ganz abgesehen davon, daß eine solche Äußerung eines Barons namens Burian über einen wenn auch noch so sehr nur gewesenen Erzherzog überhaupt eine Frechheit war. Aber sogar Franz Joseph selbst nannte Johann Orth, als der noch ein Erzherzog gewesen, »diesen Erzherzog«. Beim Kaiser mochte derlei noch hingehen, aber der Äußerung Burians haftete geradezu ein grotesker, darum jedoch nicht weniger ortsüblicher Zug an.

Natürlich gab und gibt es immer wieder Rebellen gegen all dies typisch österreichische Wesen, ja, je besser der Österreicher ist, desto eher wird er sich am Ende gleichsam selbst zu dumm. Solche Fälle waren nicht nur Johann Orth, sondern auch sein Neffe Leopold Salvator, später Leopold Wölfling, und dessen Schwester Luise von Toskana, die ihrem Gatten, dem Kronprinzen von Sachsen, mit dem Sprachlehrer ihrer Kinder durchbrannte und später den erst vierundzwanzigjährigen Kompositeur Enrico Toselli heiratete, obwohl sie selber damals schon siebenunddreißig war. Aber alle Toskanas gingen aus vier bis fünf Ehen von Habsburgern mit Bourbonen hervor, bis das bourbonische Blut am Ende so übermächtig in ihnen geworden war, daß es eines Computers bedurft hätte, seine Hochprozentigkeit zu errechnen. Doch auch die andern Äste und Zweige des Erzhauses sind stark bourbonisiert, so vor allem der Chef des Hauses selbst, da seine Mutter eine Schwester der Prinzen Felix und Xavier von Bourbon-Parma und mithin eine direkte Tante des spanischen Thronprätendenten Flugo Carlos ist; oder mit andern Worten: Hugo, der eigentlich nie Carlos hieß, ist ein direkter Vetter des Chefs des Hauses Österreich.

An sich - so sollte man meinen - könnte all diese Bourbonisierung bloß dazu beitragen, den Glanz des Erzhauses noch weiter zu erhöhen. Denn seit dem Tage, an welchem Robert le Fort, 866, unter der Kirchentür von Brissarthe im Kampf gegen die Normannen fiel, hat der Ruhm, ja die Heiligkeit der Capets, der Valois und der Bourbonen ständig zugenommen. Nur sind die Bourbons sozusagen gegen sich selbst immun geworden, doch vertragen die Habsburger den bourbonischen Bazillus offenbar noch immer nicht; und insonderheit in dieser unserer Zeit, von der manche meinen, daß es die letzte sei, hat er das meiste Unheil gestiftet.

Wenn doch die keltische Undine Borbo oder Burbo, die Quellnymphe der kalten und insbesondere als Augenbad benutzten Fontaine de Jonas und der etwa dreißig- bis fünfziggrädigen, Stockungen im Unterleib, Hämorthoidalbeschwerden, Anomalien der Menstruation, Gicht, Krätze und dergleichen heilenden Fontaine de Saint Pardoux in Bourbon l'Archambault, gewußt hätte, daß man, so spät noch, unter ihrem Namen so viel Unfug in so manchen Kaiser- und Königreichen stiften werde - in solchen sowohl, die es noch waren, wie auch in all den andern, die es längst nicht mehr sein wollten!

1938 rückte Hitler, vom Jubel eines nicht unerheblichen Teiles der Bevölkerung umbraust, in Österreich ein, und alle Leute begannen, sich mehr oder weniger erfolgreich mit dem Nachweise zu beschäftigen, daß sie keine Juden seien. Juden gab es zwar eine ganze Menge im Lande, aber die meisten Österreicher waren dennoch keine, obwohl man ihnen hätte wünschen mögen, sie würden sich als solche erweisen.

Mir selbst fiel's bei meinen Vorfahren von mütterlicher Seite aus irgendeinem Grunde leichter als bei meinen väterlichen Vorfahren, in eine SS-fähige Vergangenheit zurückzustoßen; und in der Tat sollten ihrer einige zwar nicht von diesen, wohl aber von jenen meiner Verwandten bei den Schutzstaffeln dienen.

Die Holenias standen im Rufe, ursprünglich eine der – allerdings zahllosen - sogenannten besseren Familien Spaniens gewesen und zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges nach Mähren, dann aber über Ungarn nach Kärnten gelangt zu sein. Andern Überlieferungen zufolge aber stammten sie nicht »de los Godos«, das heißt von den Goten, die in Spanien eingefallen, sondern von den Slawen her, die in Mähren eingefallen waren. Doch so oder anders, wahrscheinlich hatten sie's schon in Spanien nicht, wie es hieß, mit der Generalscharge, sondern mit dem Bergbau, vielleicht mit dem auf Quecksilber, zu tun gehabt. In Mähren und Ungarn jedenfalls hatten sie's dann ganz sicher mit dem Bergbau zu tun, und gar in Kärnten heirateten sie in die ursprünglich Fuggersche, später Kilzerische Hauptgewerkschaft in Bleiberg ein und ließen von etlichen hundert Knappen nach Blei, doch auch nach Gold, Silber und anderem graben. Sie apparentierten sich - wie der Ausdruck damals lautete - mit so gut wie allen Familien der andern »Herren und Gewerken«, so mit den Perscha, Gordon, Pobeheim und Mühlbacher, doch auch mit den Tomatschger, Neydisser, Ainöth, Wieltschnig und anderen mehr, die nichts mit dem Bergbau zu tun hatten. Ja vielleicht kam es zufolge der Leichtlebigkeit der Mutter meines Urgroßvaters von mütterlicher Seite, einer Sternfeld, zu einem Bruch der ganzen Herkunft überhaupt, so daß es füglich gleichgültig ist, ob die Familie aus Alma in Spanien, einem allerdings selbst auf den genauesten Karten nicht aufzufindenden Ort mit wahrscheinlich bloß zwanzig Einwohnern, einer Kuh und zwei Schweinen, oder aus Freiberg in Mähren gekommen war. Ein wenig verschlafene blaue Augen und wundervolle, bestimmt schon seit Jahrhunderten untätige Hände kennzeichnen jedenfalls seit damals die Familienbilder, so daß die Herkunft der Holenias, alles in allem, auch in Kärnten so dunkel wie die Wälder der Gebirge, die zu ihren Bergwerken und zu ihrem Schlosse Wasserleonburg gehörten, und gleichsam unterirdisch blieb wie die Schächte und Stollen ihrer Bergwerke selbst.

Auf Einzelheiten aber, die vielleicht noch weniger aufzuklären sein mochten, stieß ich alsbald, als ich dem Leben meines Großvaters von väterlicher Seite nachzuforschen begann. »Ich kenne bei uns Leute«, sagt jemand im ›Gespenst von Canterville‹, »die tausend Dollar dafür geben würden, einen Großvater zu haben. « Mein Großvater war zuerst Oberleutnant und Brigadeadjutant, dann aber Rittmeister II. Klasse oder, wie der Ausdruck damals lautete, Zweiter Rittmeister im Kürassierregiment Auersperg, später Nikolaus I. von Rußland, gewesen und hatte 1848 am Kriege gegen Italien, 1849 am Feldzug gegen Ungarn teilgenommen. Auf dem Rückzug aus Ungarn hatte er sich insofern ausgezeichnet, als er mit achtzig Reitern einen Munitionstransport vor dem Zugriff der verfolgenden Husaren rettete; und als man wieder zurück nach Ungarn rückte, sollte er sich, bei Pered, noch weiter hervortun, indem er als Befehlshaber der 3. Eskadron seines Regiments die 2. Eskadron, Rittmeister Schindlöcker, heraushieb, als sie in Bedrängnis geraten war.

Dafür ward er denn auch mit dem Orden der Eisernen Krone III. Klasse, für seinen Rang also unverhältnismäßig hoch, ausgezeichnet, denn auch der Ritterstand war an den Orden geknüpft. Im Januar 1850 noch zum Rittmeister I. Klasse befördert, verschwand er jedoch alsbald ganz unvermutet aus dem Regimente und tauchte bei der Gendarmerie wieder auf.

Was mochte da vorgefallen sein? Die Akten gaben keinerlei Aufschluß darüber, alles Bezügliche war verschwunden wie im Falle der Kronprinzen-Affäre, wo gleichfalls selbst die wichtigsten Schriftstücke nicht mehr aufzufinden sein sollten. Dieses Verschwindenlassen von Dokumenten, deren Inhalt das Ansehen des Herrscherhauses schädigen, die Fassade des mehr oder weniger schon mumifizierten Staates entstellen konnte, war eine Spezialität Osterreichs. Die bezüglichen Methoden stammten noch aus der Metternich-Zeit, sie blieben bis zuletzt im Gebrauche, und selbst die Republik bediente sich ihrer noch, ja manchmal, zum Beispiel was die alte Armee und hin und wieder sogar was das Kaiserhaus betrifft, vertuscht selbst die Republik noch, oder man vertuscht wenigstens noch in der Republik die Schwächen der Monarchie.

Dieses am Ende zum Selbstzweck gewordene Vertuschen war aller Welt so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, daß man zuletzt auch in unserer eigenen Familie den Grund vertuschte, aus welchem mein Großvater ein so entehrendes Schicksal gehabt hatte. Es wurde bloß gemunkelt, er habe einen seiner Vorgesetzten geohrfeigt und sich dann mit ihm geschlagen; und manchmal behauptete man, sein Duellgegner sei eben jener Graf Kalnoky, der spätere Kriegsminister und als solcher ein erbitterter Feind Johann Orths, manchmal wiederum, es sei der Kavallerieinspizierende Graf Pejatschewitsch gewesen. Doch war weder ein Kalnoky noch ein Pejatschewitsch unter seinen unmittelbaren Vorgesetzten zu finden. Sein Oberst war, zur kritischen Zeit, ein Baron Minutillo, auch er mit nichts höherem als mit der Eisernen Krone ausgezeichnet, sein Oberstleutnant ein Baron Baselli und seine Majors waren ein Graf Coudenhove und ein Herr von Eberling gewesen. Mit dem Verschwindenlassen aller auf die Affäre bezüglicher Aktenstücke also war dem Arar wieder einmal eines seiner schon üblichen Chef-d'uvres geglückt. Am wahrscheinlichsten blieb mithin, daß es sich bei dem Gegner meines Großvaters um eine wenn schon nicht eben hochstehende, so doch wenigstens so hochgestellte Persönlichkeit gehandelt habe, daß man einen Skandal auf alle Fälle verhindern wollte; und so ließ man denn meinem Großvater seine Charge, wenngleich bloß im Rahmen der Gendarmerie, um den Preis, daß er schwieg. Doch verschwand auch sein Kronenorden in der Versenkung.

Das war selbst für österreichische Verhältnisse stark. Um so weniger bestand für mich ein Zweifel, daß er jene körperliche Züchtigung zu Recht vorgenommen hatte, war doch auch schon der Kronprinz über die Menschenschicht, welcher der Bezieher jener Maßregelung angehört haben mußte, nicht eben der besten Meinung gewesen - er hatte sie ungebildet und feige genannt. Zum Unterschiede jedoch von meinem Vater, der wohl zu Recht kassiert worden sein mochte, versuchte mein Großvater nie, einem Regime zu schaden, das ihm selber -zu Unrecht - so übel mitgespielt hatte. Diese Art, vom Unheil ereilt zu werden, schien unserer Familie so eigen zu sein, daß es keinen Sinn mehr hatte, sich dagegen zur Wehr zu setzen; und wenngleich sich die Verhältnisse seit der Zeit der Monarchie völlig verändert hatten, begann ich darauf zu warten, daß ein ähnliches Malheur auch mich selbst ereilen werde. Wenn zwar es aber für mich selbst gar kein Malheur mehr war und wenn ich auch noch eine ganze Zeit darauf zu warten hatte, sollte ein überholtes, fast lemurenhaft gewordenes Geschick sich am Ende auch an mir selbst versuchen; und als es mich, eigentlich, schon gar nicht mehr ereilen konnte, ereilte es mich.

Denn Familien sind nun einmal stärker als alle einzelnen, und wie sich bei uns auf dem Lande wohl nur deshalb herausstellte, daß das Haus, selbst jetzt noch, einen Turm hatte, weil unsere Häuser, ehedem, nun schon einmal mit Türmen verstärkt gewesen waren, so versuchte sich auch das Unglück wohl nur oder vor allem deshalb an mir, weil das gleichsam zu uns gehörte und weil wir's immer schon gehabt hatten. Von meinem Großvater zurück zu den nächstfrüheren Trägern militärischen Malheurs war's allerdings ein ganzes Jahrhundert, und bis zu den nächsten wiederum fast ebensolang, und dann immer wieder und wieder; und von unserem Turme zurück zu unseren Türmen von einst war's sogar noch viel weiter.

Das nächste Diesbezügliche, das ich fand, erwies sich als eine Geschützbastion, einem Schlosse in Belgien, Presle, angebaut und dem Turmstumpf unseres Hauses an sich nicht unähnlich, nur daß sie aufs äußerste verbreitert war, damit man die Geschütze auf der Plattform des Bauwerks, das wohl an die drei- oder vierhundert Jahre alt sein mochte, bequem bewegen könne. In Frage kamen ferner auch die etwa gleich alten Schlösser von Waesschout und Meetkerke in Holland, sowie die von Bodhingien, Soncx und Lassue, dort nahebei.

Ob sie aber Türme gehabt hatten, war ich nicht mehr ohne weiteres in der Lage zu ermitteln. Ein paar unserer Sitze jedenfalls, nicht weit von Namur, hatten wohl keinerlei Türme gehabt, nur in Namur selbst gab es noch die fast ganz herabgebröckelten Ruinen der Tour Joyeuse und der Oubliette.

Heimkehrend war ich, auf einige Tage, Gast auf dem Krähenberge und gedachte, aus der Ferne, der durchstreiften Ardennen in der folgenden Strophe:

In den Ardennen stand der Baum der Welten.

Dort nahmen auch die Götter Aufenthalt.

Den Dämmer hier zerriß der Stamm des Helden

im Sturze mit unendlicher Gewalt.

Doch wächst nun wieder Wald auf dem Gefällten.

Vermag man die entwaldete Gestalt

der Welt wohl, die entweihte, sonst zu lieben?

Hier aber ist die Welt noch Wald geblieben

und ist noch wirklich Welt im Odenwald.

Allein aus noch weiter zurückliegender Zeit stammend, werden drei unserer Türme, mitten im Bourbonnais, in einem Reiseführer wie folgt beschrieben:

Die drei Nordtürme, die einzig noch vorhandenen jenes festen Schlosses, an deren jeden sich ein weiteres Türmchen lehnt, worin sich der Wendelstein befindet, sind auf glattbehauenen Sockeln aus mäßig rustikalen Steinen errichtet. Der Gleichförmigkeit der Verkleidung aller drei Türme ungeachtet aber sieht man deutlich, daß sie, etwa von drei Vierteln ihrer Höhe an, im vierzehnten Jahrhundert weiter aufgestockt worden sind. Oben endeten sie dann in Kegelstümpfen, die mit Zinnen und Schartenzeilen bekrönt waren. Schmale, rechteckige Fenster und hohe Schießscharten öffnen sich in den gewaltigen Mauern.

Hinter den Türmen lagen zwei große Säle übereinander. Ihrer jeder war spitzbogig gewölbt. Die Spitzbogen, mit ihren Viertelhohlkehlen und Abschrägungen, ruhten auf kelchförmigen Postamenten, die mit allerhand Masken und Fratzen ausgeziert waren. Die Fenster jedoch, die uns von außen rechteckig geschienen, erweisen sich nach innen zu Bögen ausgeweitet und mit steinernen Stufen versehen. Auf eine Zisterne unter dem Mittelturme läßt sich aus gewissen Wasserzuleitungen schließen, die alle dorthin führen. Auch gab es im Erdgeschoß eine Öffnung, durch die man Wasser schöpfen konnte. Die Abtritte lagen im Westturm.

All dies läßt sich, seinem Verfalle zum Trotz, leicht rekonstruieren. Zwischen den Stockwerken finden sich auch noch die Kragsteine, auf denen die Balken des Holzfußbodens ruhten, der den oberen Saal von dem untern schied. Das Erdgeschoß ist jetzt hoch verschüttet. Das Obergeschoß hatte acht Kreuzgewölbe aufgewiesen, die auf den von uns schon erwähnten polygonen, mit Gesimsen versehenen und aus den Mauern vorspringenden Auflagen wie auf Kapitellen ruhten. Zwei schöne Kamine, deren Rauchfänge einer über dem andern liegen, sind zum Teil zerstört.

So weit war ich, nach mancherlei Entdeckungsfahrten, mit meinem Interesse für unsere Türme gekommen, als eine Armee, welche es längst nicht mehr gab, die österreichisch-ungarische nämlich, die schon meinen Großvater und, auf dem Umweg über die Marine, meinen Vater kassiert hatte, am Ende auch noch mich selbst sozusagen kassierte, und das kam so:

Ich war auf die verfehlte Idee verfallen, sie zu rühmen. Dies, oder ähnliches, war schon seit jeher ein Fehler der Dichter Österreichs gewesen, die man dann und die am Ende auch sich selbst immer wieder gefragt hatten, was sie denn bloß veranlaßt habe, das Land, seine Herrscher, ihr Volk zu preisen. Doch auch ich selbst hatte ganze Bücher zum Ruhme der Heere Österreichs verfaßt, und das war mein Fehler gewesen.

Denn ich hatte vergessen, daß sich die Kenntnis der Literatur bei uns nicht durch Lektüre, sondern durch Tratsch fortpflanzt. Man kannte alles nur vom Hörensagen, und insonderheit ein Teil der sogenannten guten Gesellschaft bestand, praktisch, überhaupt nur noch aus Analphabeten. Das mochte ungefähr ihren Charme ausmachen, verschaffte ihr aber andrerseits eine gleichsam verschwommene, verhuschte und in jedem Fall inappellable Gefährlichkeit. Gruppen von fünfzig oder sechzig Leuten gehobenen Standes engagierten sich fallweise einen Leser nicht ganz so gehobenen Standes, der, auf Grund seiner größern intellektuellen Geschultheit, in sich aufzunehmen hatte, was geschrieben worden war und was zu besprechen sein mochte, er hatte davon zu berichten, und danach ward es im Wege des Tratsches so lange herumgedreht, bis man damit so weit war, daß es niemandem mehr paßte. So zum Beispiel hatte man auch geglaubt, daß man von den »Räubern« nur zu wissen brauche, sie seien gegen Kaiser Franz I. gerichtet gewesen, weil darin der Satz vorkam: »Franz heißt die Kanaille«; und gar über den »Bruderzwist in Habsburg« redete man nur im Flüstertone wie über eine niederträchtige Verleumdung der Zustände im Erzhaus.

Vor allem aber wünschten die Reste der Armee und insonderheit die Kavalleristen, daß nicht berichtet wurde, wie sie sich in Wirklichkeit im Kriege verhalten hatten, beziehungsweise was sie ihm schuldig geblieben waren. Ihn, und sich selbst in ihm, nachträglich zu verklären, war die Parole geworden, und posthum zu behaupten, daß man heldenhaft gewesen sei, fiel um so leichter, als ja die Probe darauf, weil nicht mehr geschossen wurde, auch nicht mehr zu machen war. Kurzum, die Kavallerie, von der sich hin und wieder noch ein paar Dutzend, ein paar hundert Offiziere zusammenfanden, fühlte sich von mir am Ende nicht mehr genug idealisiert; und eine Auslese aus mehreren Regimentern, die umsichtig genug gewesen war, nicht zu fallen, forderte mich schließlich auf, ihre Zusammenkünfte zu meiden.

Endlich also! dachte ich. Endlich war eben dadurch, so überholt ein solcher Vorgang inzwischen auch geworden sein mochte, die militärische Karriere meiner Familie, diese Umkehrung des Geschickes der Trottas aus dem »Radetzkymarsch«, an ihr Ziel gelangt. Mit dem Umstande, daß man meinen Großvater der Ehren, die er sich erworben hatte, wieder entkleidet, hatte es begonnen; demzufolge hatte man auch über meinen Vater zur Tagesordnung überzugehen vermocht; und in mir vollendete sich's. Ich war's fast zufrieden. Denn was in unseren Karten vorausgesagt gewesen war, blieb wenigstens nicht immer weiter ausständig. Es hatte sich erfüllt. Es war, auf irgendeine Art, beruhigend, daß sich sogar Dinge, die sich eigentlich gar nicht mehr erfüllen konnten, erfüllen mußten. Es schien also, daß man sich über sein Schicksal wirklich nicht weiter den Kopf zu zerbrechen brauchte. Es geschah ohnedies.

Von allen Schlachten, die einen bestimmten Namen behalten haben wie etwa den der Kesselschlacht von Cannae, der Sporenschlachten von Courtrai und Guinegate und der beiden Durchbruchschlachten von Gorlice-Tarnow und Sassow, ist die Junischlacht am Piave vom Jahre 1918 noch ohne einen eigentlich charakteristischen Beinamen geblieben. Es ist später immer wieder behauptet worden, daß die Entente den Sieg über die Mittelmächte nur im Westen errungen habe, und man hat auch verschiedene Zeitpunkte genannt, zu denen die Entscheidung, weit vor dem wirklichen Ende des Krieges, bereits gefallen sein sollte, so etwa den September 1914, als die Franzosen, durch ihren Sieg in der Marneschlacht, den deutschen Vormarsch auf hielten. Ja die Deutschen waren sogar schon im Begriff gewesen, Paris zu nehmen, und da und dort war ihre Kavallerie bereits des Eiffelturms ansichtig geworden. Aber die wirkliche Entscheidung war damals dennoch im Osten, in der Schlacht von Tannenberg gefallen.

Denn dieser Sieg über die Russen hatte nur bedeutet, daß man über die Franzosen nicht gesiegt hatte, weil man zu viele Truppen aus dem Westen abziehen mußte, um den Osten zu schützen - hatte die Vorstellung von einer wenn auch noch so vorübergehenden Besetzung Preußens doch noch in kein deutsches Gemüt einzudringen vermocht; und schon damals hatte sich Hindenburg als eine ebenso verhängnisvolle Figur erwiesen wie 1933, als er Hitler an die Macht kommen ließ: 1914 opferte er um seiner ostpreußischen Standesgenossen willen, aber freilich noch, ohne es recht vorauszusehen, den Gesamtsieg und damit auch die Monarchie, und 1933 ließ er, diesmal jedoch schon ganz bewußt, die Demokratie in die Binsen gehen. Auch die allfällige Wegnahme von Verdun, die beiderseits mit insgesamt einer Million von Ausfällen versucht, beziehungsweise verhindert worden war, hätte den Sieg der Deutschen im Ersten Weltkrieg nicht mehr zu erbringen vermocht.

Den Sieg, allerdings für die andern, erbrachte vielmehr die grenzenlose Weite Rußlands, das, wenn auch am Ende trotz seiner 200 Divisionen noch so sehr zusammengebrochen, niemals wirklich zu besiegen gewesen wäre; und den endgültigen Sieg erbrachten der Entente auch nicht die Materialschlachten an der französischen Front, obwohl die letzte deutsche Offensive zwischen dem 21. und 26. März 1918 bei Amiens, Ende April bei Armentières und Bailleul und Mite Juni bei Soissons und Reims liegenblieb; den Endsieg der Entente führte vielmehr der Umstand herbei, daß die Offensive des Feldmarschalls Conrad am Piave, eben jene Junischlacht, zum Scheitern bestimmt gewesen war. Denn wäre sie erfolgreich gewesen oder hätte sie vielmehr - um uns präziser auszudrücken - erfolgreich sein dürfen, so wäre Italien in die Knie gebrochen, und man hätte genug Truppen nach dem Westen werfen können, um den Deutschen zur Seite zu stehen und Engländer und Franzosen, ja selbst die Amerikaner, die eben erst über den Ozean gekommen waren, samt ihrer ungeheuerlich überlegenen Artillerie ins Meer zurückzuwerfen. Nach dem Krieg, in Innsbruck, sagte der italienische Marschall Cadorna dem Feldmarschall Conrad, daß Italien damals, im Falle eines österreichischen Siegs am Piave, kaum mehr länger als acht Tage standzuhalten vermocht hätte. Das war vielleicht allzu pointiert ausgedrückt, aber eine Niederlage am Piave hätte das Haus Savoyen kaum mehr ausgehalten; und deswegen durfte die Piaveschlacht zu keiner Niederlage für das Haus Savoyen werden.

Drei Heeresgruppen hatten den Italienern damals gegenübergestanden: die Heeresgruppe Conrad, die Heeresgruppe des Erzherzogs Joseph und die Heeresgruppe des Feldmarschalls Boroevic, im ganzen 52 bis 54 Divisionen. Hiervon lagen 30 Divisionen in der Front und 19,5 Infanteriedivisionen und 2 Kavalleriedivisionen dahinter.

Insgesamt waren's 553 Bataillone, 891 Batterien, 71 Eskadronen zu Fuß, 27,5 Eskadronen zu Pferd und ungefähr 5000 Maschinengewehre. Conrads ursprünglicher Plan war's gewesen, aus den Alpen gegen das Meer vorzustoßen und die gesamte italienische Armee, die sich am Piave gesammelt hatte, an die sie nach einer beispiellosen Niederlage am Isonzo zurückgetrieben worden war, von ihrem Hinterland abzuschneiden und zu vernichten - eine Absicht von zu ungewöhnlicher Größe, als daß sie hätte gelingen können. Denn alsbald meldeten sich auch der Erzherzog und Boroevic mit ihrem Ehrgeiz zu Wort. Sie hatten nicht begriffen, daß es sich um eine Kesselschlacht, gewaltiger als die von Cannae, handeln sollte, und wünschten gleichfalls anzugreifen. So ward aus der so gut wie sicheren Vernichtung des Feindes ein völlig kommuner Angriff an der ganzen Front und eine entscheidende Niederlage aller drei Heeresgruppen.

Nach dem neuen, verwässerten Konzept hätte der Erfolg nicht mehr vom Norden, sondern vom Osten her an einer Stelle der Front erzwungen werden sollen, wo die Heeresgruppen des Erzherzogs und des Feldmarschalls Boroevic aneinanderstießen. Hier lag das XXIV. Korps mit zwei Infanterie- und einer Schützendivision in den Gräben, und dahinter standen zwei Kavalleriedivisionen, wovon eine Honved, und eine Honvedinfanteriedivision als Reserve.

Südlich, schon zur sogenannten Isonzoarmee gehörig, folgte das XVI. Korps mit drei Infanteriedivisionen in den Gräben und einer Schützendivision in Reserve; worauf sich die eigentliche »Stoßgruppe« anschloß, das IV. und das VII. Korps, mit zwei Honvedinfanteriedivisionen und zwei Infanteriedivisionen in den Gräben und einer Kavalleriedivision in Reserve. Noch weiter südlich lag das XXIII. Korps.

War aber überdies auch noch der Zeitpunkt dieses ohnedies schon ins Sinnlose verschleppten Angriffs verraten worden, um die bereits zwecklos gemachten Absichten Conrads noch zweckloser zu machen - oder mit andern Worten: fürchtete man italienischer- und möglicherweise sogar österreichischerseits, daß der Schlachtplan der Kaiserlichen, selbst noch in seiner Verfahrenheit, Erfolg haben könne? Die Italiener selbst jedenfalls behaupteten später taktvollerweise, bloß einen telephonischen Befehl an die österreichischen Truppen in den sogenannten Altipiani, dem hochgelegenen Alpenvorlande, abgehört und ihm den genauen 'Zeitpunkt des Beginns der Artillerievorbereitung nicht nur, sondern auch den des Vorbrechens der zum Angriff bestimmten Infanteriewellen entnommen zu haben. Hatten sie diesen Befehl aber wirklich abgehört, oder war's in der Tat ein Verrat österreichischerseits, und zwar von sehr hoher Stelle, gewesen, wie es gewisse Gerüchte wahrhaben wollen, die selbst heutigentags noch nicht zum Schweigen zu bringen sind? Hatten die Mächte diesseits und jenseits des Piave in der Tat eine Art wechselseitiger Versicherung eingehen wollen? Ach, wo sind sie, diese Mächte diesseits und jenseits des Piave, heute hin!

Genug, »non si pensava quanto sangue costerebbe« (um ein Wort Dantes zu variieren), und wenngleich die österreichischen Gasgranaten, einhundertundfünfzigtausend etwa, nur noch in geräumte italienische Infanterie- und Artilleriestellungen schlugen, drang Conrads Heeresgruppe rasch vor, stieß dann aber auf so energischen Widerstand französischer und englischer Hilfstruppen, daß der Feldmarschall die Größe und Selbstüberwindung aufbrachte, die Angreifer schon am Abend dieses ersten Tages wieder in ihre Ausgangsstellungen zurückzunehmen - war er doch überzeugt, daß man ihm, als dem gefährlichsten Gegner, und am gefährdetsten Punkte obendrein, die besten Kräfte gegenübergestellt habe. Der Erzherzog eroberte zwar den sogenannten Montello, eine Hügelgruppe westlich des Piave, hatte dann jedoch, nachdem er sich ein paar Tage gehalten, gleichfalls zurückzugehen; und Boroevic kam, allem Heldenmute seiner Leute, insbesondere der Pioniere, zum Trotz, die im mörderischen italienischen Artilleriefeuer ein paar Dutzend Brücken über den Fluß warfen, überhaupt nicht nennenswert vom Fleck.

Da man also den Erzherzog, seines Ranges wegen, nicht gut zur Verantwortung ziehen konnte und Boroevic, den - zumindest offiziellen - Sieger in soundso vielen Isonzoschlachten, nicht zur Verantwortung ziehen wollte, zog man Conrad, den man seiner mangelnden Unterwürfigkeit unter die Gesetze der Kirche wegen ohnedies nicht leiden mochte, zur Verantwortung, enthob ihn seines Kommandos und ernannte ihn zum Kapitän der Arcièrenleibgarde; und als er nach Wien kam, um sich beim Kaiser zu melden, stand statt des Kaisers, wie in den meisten prekären Fällen, die Kaiserin da und fragte ihn bloß: »Nun? Haben Sie Ihren Dienst bei der Arcièrenleibgarde schon angetreten?« - was etwa soviel bedeutete, als hätte man einen Staatskanzler gefragt, ob er sich schon um die Tintenfässer auf dem Ballhausplatz gekümmert habe.

Das war das Nachspiel zur letzten Schlacht der Heere Österreichs.

Um meinem Interesse für eine Vergangenheit, die mich so sehr enttäuscht hatte, aber doch noch nachzugehen, wandte ich mich noch einmal der Erforschung unserer Türme zu. Ich fuhr auch diesmal, wie schon so oft, über Belgien nach Frankreich, und der Zufall, den es zweifellos gibt, wenngleich wir ihn nur so lange gelten lassen, als er nicht eine Art von Fügung vortäuscht - der Zufall brachte es mit sich, daß ich noch diesseits der Grenze oder, genauer gesagt, kaum hundert Schritte davon entfernt, auf einem Hofe nächst Kalterherberg nächtigte, wo eine Familie Engels Fremdenzimmer vermietete. Der Hof lag mitten im Walde, in einer der wildesten Gegenden der Ardennen, die Roer rauschte daran vorüber, und die Besitzer lebten, außer von einer Art von Gasthausbetrieb und von einer bescheidenen Landwirtschaft, auch noch davon, daß sie Kornschnaps, der sich in der ganzen Gegend eines guten Rufes erfreute, brannten, verkauften und verschickten.

Die Wirtschaftsgebäude schlossen einen Wohntrakt, wo die Familie Engels und ihre - übrigens nur sehr gelegentlichen - Gäste hausten, und eine Kapelle oder Kirche in sich ein, in welcher Heuballen gelagert waren. Hinter der Kirche, in ein oder zwei Räumen, die ehedem als Sakristei gedient haben mochten, befand sich die Schnapsbrennerei. Auch einen Fischteich gab es nahebei. Das alles hatte nichts Merkwürdiges an sich. Wirklich absonderlich aber war, daß längs der Grenze, die, wie gesagt, ganz nah am Hofe vorbeiführte, zwei Eisenbahnlinien dahinliefen, eine tiefere, welche schon längst, und eine höher gelegene, die erst vor absehbarer Zeit, wahrscheinlich als Eupen und Malmedy an Belgien abgetreten worden war, aufgelassen worden sein mochte; und beide Linien führten, unmittelbar vor dem Hofe, über ein schluchtartiges Tal, das sie einst auf zwei - jetzt zerfallenden - Brücken überspannt hatten.

Dieser Hof hieß Reichenstein. Die Leute, welche häufig von den Angehörigen eines Denkmalamtes - ich glaube in Köln – besucht wurden und allerhand von der Geschichte der Gegend wußten, erzählten mir, daß der Hof vorzeiten ein Kloster gewesen sei, noch früher aber, zur Frankenzeit, ein sogenannter Königshof. Ein gewisser Richwin von Verdun hatte ihn, um 890, ausgebaut und ihm seinen Namen gegeben.

Vor wenigen Jahrzehnten erst hatte die Forschung diesen im Jahre 923 ermordeten Ardennergrafen als den ältesten nachweisbaren Ahnen des späteren Hauses Lothringen und damit des österreichischen Kaiserhauses ermittelt; und Reichenstein galt seither als einer der ursprünglichsten Sitze dieses Hauses.

Richwin selbst - so behauptete allerdings bloß die Sage - war ein Sohn Giselberts, Grafen im Maasgau, und einer Tochter des Kaisers Lothar, von welchen beiden auch das spätere Haus Hessen stammte; und Giselbert wiederum führte sich auf Alberich, Clojos

Sohn, einen der nächsten ostfränkischen Verwandten des westfränkischen Meerdrachengeschlechtes der Merowinger zurück.

Den Anhauch der ältesten Zeiten, gleichsam wie den Atem derjenigen, die mir von ihnen erzählten, meinte ich im Gesichte zu fühlen, und als ich in Richwins Hause nächtigte, schien mir, daß er, der Ursprung unserer Kaiser, die sich sozusagen selbst auf so tragische Weise entthront hatten, noch immer durch die Zimmer geisterte, die nun an belanglose Rheinländer vermietet wurden.

So hielt ich es für richtig, seiner in diesen Versen zu gedenken:

Was war's, das vor den Badenden dem Meere

entstieg wie eine Seekuh groß und grau?

Um beide war sonst nichts als Wind und Leere

und von der Brandung donnerte die Au.

Dem König schien, daß er betrunken wäre,

denn siehe, schon vermischte sich das Blau

der Wasser mit dem Saume seines Feuers,

und das Amphibische des Ungeheuers

vermählte sich der Schönheit seiner Frau.

Den Fischgeruch vererbte es dem Sohne,

die Schwang're selbst verseuchte es mit Tran

und steckte mit des Wassers Wesen ohne

Bedenken selbst das Kind des Königs an.

Der Felch, der zu Tournai in Frankreich throne,

so hieß es, sei darum ein Leguan,

und auch daß Alberich von den Ardennen,

von dem man sagt, er habe zaubern können,

ein Molch sei, hieß es, und nur halb ein Mann.

Nun kriecht nur noch sein Enkel in den Zimmern,

die sich beschlagen, denn die Luft wird kühl.

Dir ist, du sähest seine Brünne schimmern,

doch siehst ihn nicht. Du hast nur das Gefühl,

er hübe sich zuzeiten aus dem Flimmern

der Roer waldein zum alten Hof am Bühl,

und hörst im Rascheln dürrer Topfgewächse

das schleifende Geräusch der Panzerechse,

den Ahnen, das ermordete Reptil.

Hast du dich eingemietet auf zwei Wochen,

entdeckst du erst, was rings um dich beginnt.

Wenn du ihn findest, wo er sich verkrochen

im dürren Schleimgespinste unterm Spind,

und dann, in seiner Todesangst, das Pochen

des Herzens siehst, wo sonst die Kiemen sind:

den Nachgeschrumpften, welcher reglos starrend

und allen Unheils seines Hauses harrend

verweilt, erschlüge schon das Gärtnerkind.

Er war der letzte aus der Zeit der Sagen.

Es reichte, solche Wesen nachzuziehn,

so viel sie auch bei ihren Frauen lagen,

bei Gisela und Imeza, nicht hin.

Die Zauberkräfte hatten sich zerschlagen

- auf welchen Wegen! - von Verdun bis Wien,

und selbst das Reißen nach dem Entenschießen,

wenn sie sich nachts im Bette plätten ließen,

gemahnte sie nicht mehr an Ricuin.

Es blieb mir nun eigentlich nur noch die Untersuchung eines unserer Türme übrig, des ältesten und ursprünglichsten dieser Türme.

Auf der Fahrt dorthin kam ich durch einen der nahebei gelegenen Orte, die ehedem uns gehört - diesem aber hatten wir schon vor sehr langer Zeit die Freiheit wiedergegeben. Anfangs wohl nur eine Siedlung von einigen Dutzend Bürgern und Bauern, zählte er jetzt Zehntausende von Bewohnern. Er hieß Saint-Dizier und wies eine ganze Zahl von Fabriken, vor allem aber von Hochhäusern auf.

Ich kam mir vollkommen überholt vor, weil ich bestenfalls einen Marktflecken zu finden erwartet hatte, mich nun aber einer Stadt mit riesigen Türmen gegenübersah. Allerdings waren die Türme der neuen Zeit, diese Hochhäuser, zwar gewaltig, aber wehrlos. Sie schienen mir an Wehrhaftigkeit mit den Türmen selbst des belanglosesten Schlosses gar nicht zu vergleichen. New York zum Beispiel stand ganz voll von solchen neuen Türmen, doch schon die geringste kriegerische Einwirkung mußte in einer so übertriebenen Stadt ein Chaos schaffen, welches sie völlig wehrlos machte. Nichts, weder das Gas noch das Licht, weder die Fahrstühle noch die Wasserleitungen würden dann mehr funktionieren, und die geringste Störung durch Beschuß, geschweige denn durch Bewurf oder gar durch Raketen mußte sich vollkommen vernichtend auswirken. Diese Stadt, welche gleichsam die Stadt aller Städte war, bestimmte sich schon selbst durch ihre ganze Art zum Untergang.